Dimmi che fine fecero i Beatles: perché è bello ascoltarli 50 anni dopo in quarantena

10 aprile 1970. Un titolo del quotidiano londinese Daily Mirror getta nello sconcerto i fan della più famosa band della storia. Dice che «PAUL LASCIA I BEATLES». È di fatto lo scioglimento di un fenomeno musicale e culturale che, dall’autunno 1963, ha improntato di sé il panorama sonoro, l’immagine e il modo di sentire di vaste masse di giovani in tutto il mondo.

«Finito il sogno»

Ma perché ne parliamo ancora, a distanza di mezzo secolo, che sembra molto di più oggi, nella forzata sospensione in cui viviamo? Una prima ragione consiste proprio nella fine. Pressati dallo stress, logorati dalle esigenze esistenziali e artistiche individuali e dagli abusi di alcol e sostanze, i Beatles si squagliano di soppiatto, per accumulo convulso di umori e grumi emotivi. Prima l’intervista di Paul del 10 aprile, in realtà un’autointervista nella quale il bassista, stanco delle polemiche con gli altri e col manager Allen Klein, sfoga la tensione con un secco «no» circa futuri progetti di scrittura con Lennon o nuovi dischi con i Beatles e un «non so» circa la natura temporanea o permanente di questa sua decisione. Oltre un mese dopo, gli risponde uno sturbo del fondatore del gruppo, John, che spara a zero su tutto e tutti, decretando «finito il sogno», ma «non solo dei Beatles…della generazione». Mai, però, arriva una dichiarazione ufficiale di tutti e quattro i protagonisti.

Ci vogliono, del resto, oltre quattro anni, gennaio 1975, per assistere allo scioglimento del gruppo come entità economico-giuridica, a conclusione di una causa aperta nel dicembre 1970 sempre da McCartney. Nel frattempo, complice questa rottura che fa a pugni col tentativo un po’ scolastico dello storico di serrarla in un evento preciso, i Beatles sono scivolati quasi insensibilmente dalla cronaca nel mito. Un mito che sarà abilmente alimentato dal marketing. Ma che è anche radicato in una decina di ore di musica su disco con pochi eguali nel suo genere. E in oltre 1400 esibizioni dal vivo, non tutte scintillanti, certo, anche perché condotte in condizioni di ascolto proibitive, ma che hanno contribuito a cambiare radicalmente il modo di fare e consumare musica in diretta.

Sono i Beatles, e pochi altri come loro, a traghettare i ritmi rock dal ridotto dei club giovanili da 500 persone allo spazio sconfinato degli stadi da baseball da 55.000 spettatori. O, per meglio dire, spettatrici, ragazze adolescenti che per la prima volta si prendono la scena pubblica, sfidando consuetudini inveterate, per il piacere di esserci e gridare la gioia di stare insieme ad altre e altri come loro, in sintonia con la trepida, gioiosa energia collettiva che emana dal palco.

La rivoluzione dei 4 di Liverpool

Non meno importante è la rivoluzione che, assieme a Dylan, a Brian Wilson dei Beach Boys, e poi ai Floyd o ai King Crimson, i Beatles producono in sala d’incisione, trasformando quest’ultima in un laboratorio creativo senza limiti. Un laboratorio nel quale temporaneamente si sovverte la rigida catena di montaggio sottesa alla popular music sino ad allora, con la ferrea divisione del lavoro fra chi scrive, chi canta e chi accompagna. Con l’aiuto di mediatori intergenerazionali curiosi ed eccentrici come loro quali lo straordinario produttore George Martin, e di giovani tecnici talentuosi come Geoff Emerick, i Beatles sviluppano un inaudito grado di controllo delle operazioni. Non senza capricci divistici, cadute di stile, qualche sgradevolezza o qualche concessione di troppo alle bevute e alle droghe. Ma con effetti musicali ampiamente riconosciuti e imitati sotto tutte le latitudini.

Sense of humour

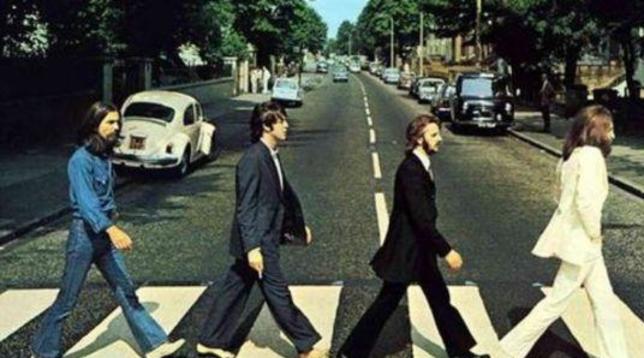

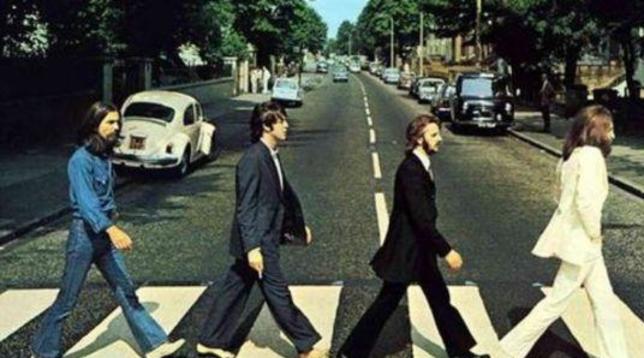

Né si può sottovalutare il contributo fornito dai quattro e dal loro entourage a quelle pratiche di sconfinamento, da un genere musicale all’altro, da un’industria culturale all’altra, dal basso verso l’alto, che sono uno dei lasciti più rilevanti della loro epoca. O il fatto che dall’ironica Liverpool i fab four abbiano portato in dote al machismo impettito del rock un salutare sense of humour, il gusto del paradosso, l’abitudine a non prendersi troppo sul serio, mai. O la dimensione di gruppo, il senso del collettivo, sintetizzato nel titolo Tutti per uno che il loro primo film assunse nella versione italiana. Un modo di essere che dai loro cori, dalle foto, dal modo di stare in scena tracimò nella società, incontrandosi con le sue nuove strutture del sentire. Riascoltiamoli. Ci aiuteranno a ricordare che la nostra vita comune è solo sospesa.

Leggi anche:

- Beatles, cinquant’anni fa l’ultimo concerto sul tetto della Apple Records

- “Celebrating Woodstock” (a modo nostro). Gli esclusi, chi ha rifiutato e i dimenticati del festival che ha fatto la storia

- La filosofia anti-sprechi della stilista Stella McCartney: «Lavo poco i vestiti per rispettare l’ambiente»

- Il manoscritto di “Hey Jude” dei Beatles venduto per più di 900mila dollari

- “Stardust”, pubblicato un estratto del film sulle origini dell’alter ego di David Bowie