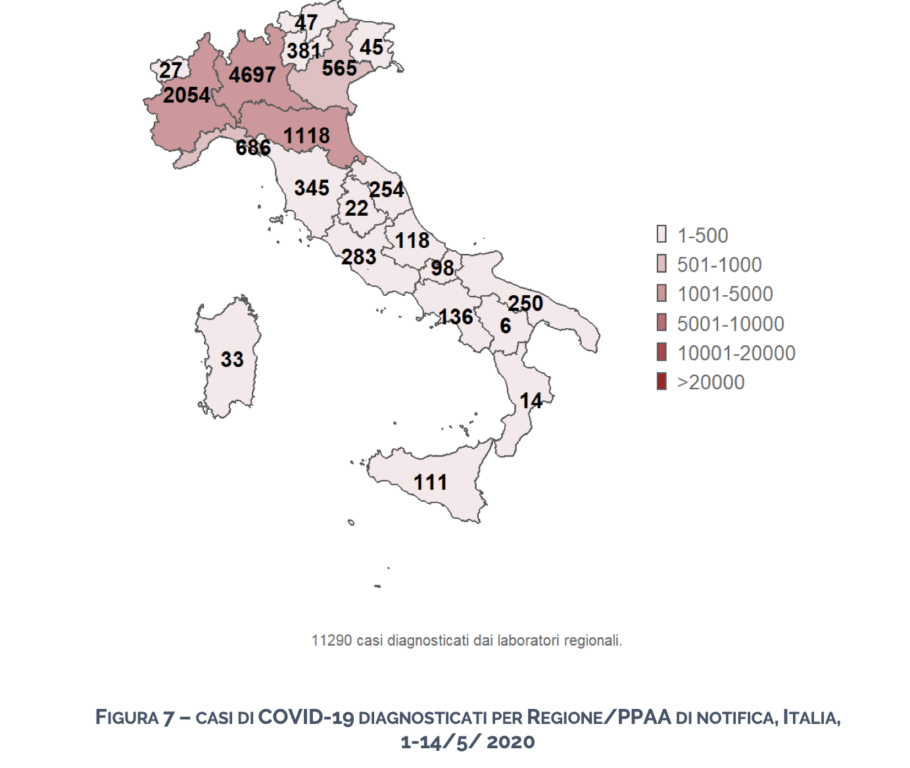

Dati fermi al 26 aprile, tamponi in ritardo, tracciamento dei contagi insufficiente: ecco le falle del sistema che deve controllare se l’epidemia riparte

Gli orologi meccanici, per funzionare, hanno bisogno che ogni singolo ingranaggio sia al suo posto per trasmettere il movimento alle lancette. Allo stesso modo, per monitorare e governare l’epidemia da Coronavirus, ogni singolo componente della società deve svolgere il suo ruolo. Dal cittadino che evita gli assembramenti, al medico in corsia. Il governo, l’Istituto superiore di sanità e le Regioni hanno il compito di coordinare la risposta del sistema Paese all’emergenza sanitaria.

Tra i vari doveri delle istituzioni, c’è quello relativo allo studio dell’epidemia. Il nuovo «Sistema di monitoraggio» è stato ribattezzato nel decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020. L’obiettivo è produrre, settimanalmente, un report sulla diffusione del virus in Italia. La cabina di regia per il monitoraggio è composta, appunto, da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni. Il documento che redigono è indispensabile per studiare il Sars-CoV-2 e per valutare i 21 indicatori di rischio stabiliti dal governo che porteranno alla creazione di eventuali nuove zone rosse.

Basta un ingranaggio rotto, però, e il monitoraggio perde di attendibilità. Dal rimpallo di responsabilità tra Regioni, Governo e Istituto superiore di sanità, si intuisce dove risiede l’errore: nei dati. Proprio quei dati, necessari ad analizzare le differenti situazioni nei territori e reagire ad eventuali nuovi focolai, sono spesso incompleti e comunicati in ritardo. «Il problema sta a monte: i dati vengono raccolti molto lentamente e messi a disposizione con altrettanta lentezza», spiega il professor Federico Ricci-Tersenghi, docente di fisica computazionale all’Università La Sapienza. «Se fosse stato un mio studente ad elaborare quel report, l’avrei bocciato».

L’inaffidabilità dell’indice Rt

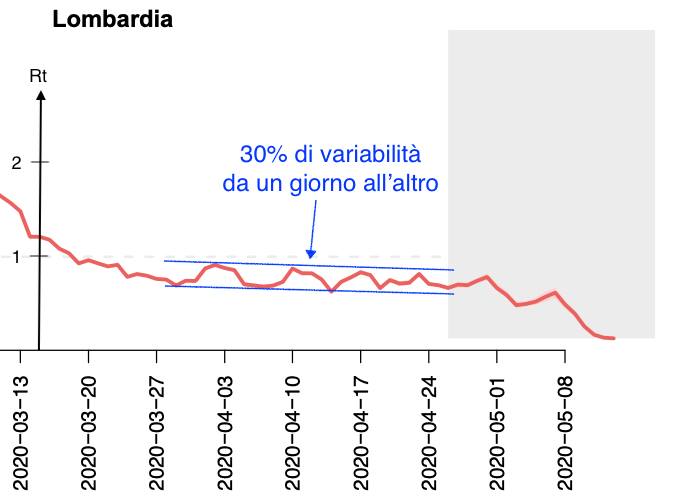

Il parametro R0 di inizio epidemia si è trasformato in Rt. In estrema sintesi, l’indicatore dei contagi che, in media, un paziente infetto poteva provocare è stato tarato sulla base del lockdown e delle altre misure di contenimento. Rt è dunque la potenziale trasmissibilità della malattia in questo preciso momento, indispensabile per elaborare una strategia di contrasto all’epidemia. «La cosa più grave è che il parametro Rt pubblicato il 15 maggio, quello che ci deve dire se le cose si mettono male o meno, è stato calcolato con i dati disponibili fino al 26 aprile, tre settimane fa, con il lockdown ancora a pieno regime», esclama Ricci-Tersenghi.

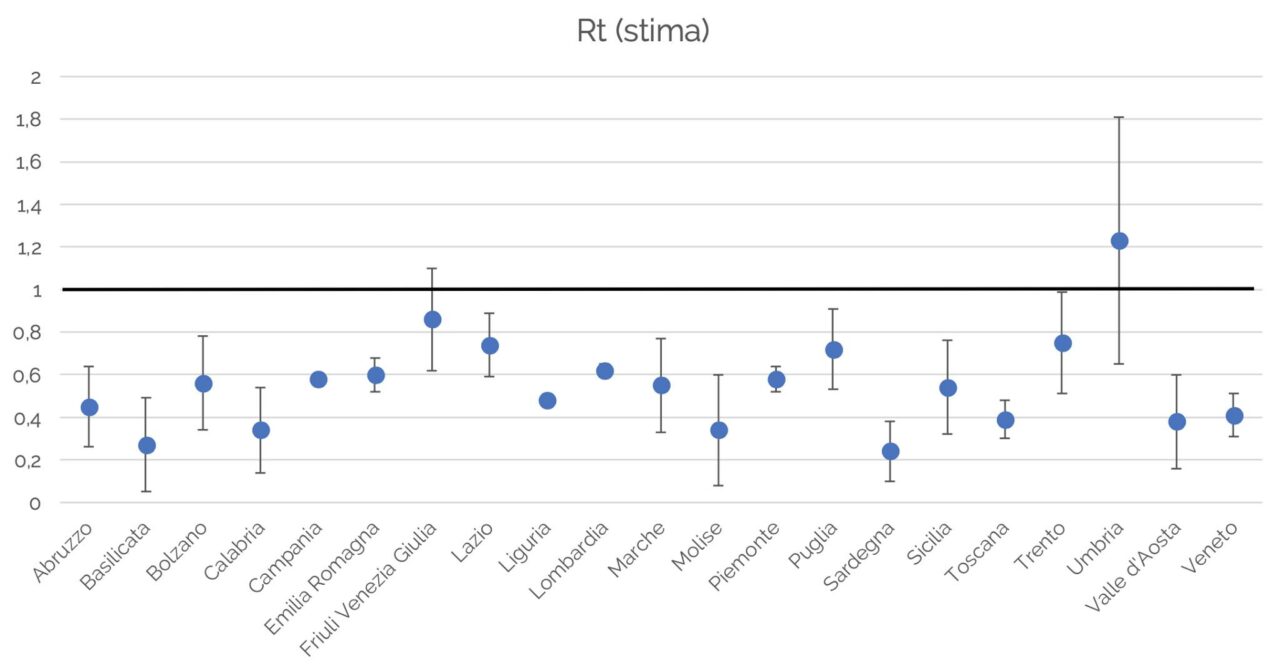

Il 15 maggio, l’Istituto superiore di sanità ha dichiarato che Lombardia, Molise e Umbria sono regioni con un rischio più alto delle altre prendendo in esame un dato così vecchio. Ed è lo stesso istituto ad ammetterlo nel report: «Per tenere conto dei ritardi nella notifica dei casi, la stima di Rt è stata calcolata alla data del 26 aprile. Dopo il 26 aprile il dato è da considerarsi incompleto». Il risultato è che per l’elaborazione dell’Rt, elemento di discussione nella scelta delle riaperture del 18 maggio, si sono esaminati numeri relativi al periodo in cui non si potevano ancora, ad esempio, visitare i congiunti. Un’eternità fa se si considera il numero dei decreti e la velocità nella loro emanazione.

L’elemento mancante

Nei 21 indicatori scelti dal governo per il monitoraggio e in base ai quali, tra le altre cose, si deciderà se consentire il movimento interregionale a partire dal 3 giugno, c’è un punto che riguarda proprio l’indice Rt. Per la tenuta dei servizi sanitari sarà necessario avere un «Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss. Si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione». Nella stessa spiegazione fornita dal ministero della Salute si nasconde l’impossibilità di un monitoraggio attendibile del parametro: nella maggior parte dei casi di positività la data di insorgenza dei sintomi è sconosciuta.

«Per calcolare Rt – spiega il fisico Giorgio Sestili -, è indispensabile partire dalla data in cui il paziente Covid ha sviluppato i primi sintomi. Ma per avere questo dato bisognerebbe chiedere agli infetti, uno per uno, quando hanno iniziato ad avvertire le avvisaglie della malattia». Quasi tutte le Regioni non possiedono un quadro così dettagliato. «È la base del monitoraggio, senza il dato sui sintomi non si possono elaborare buoni modelli epidemiologici e fare previsioni».

I dati non utilizzabili

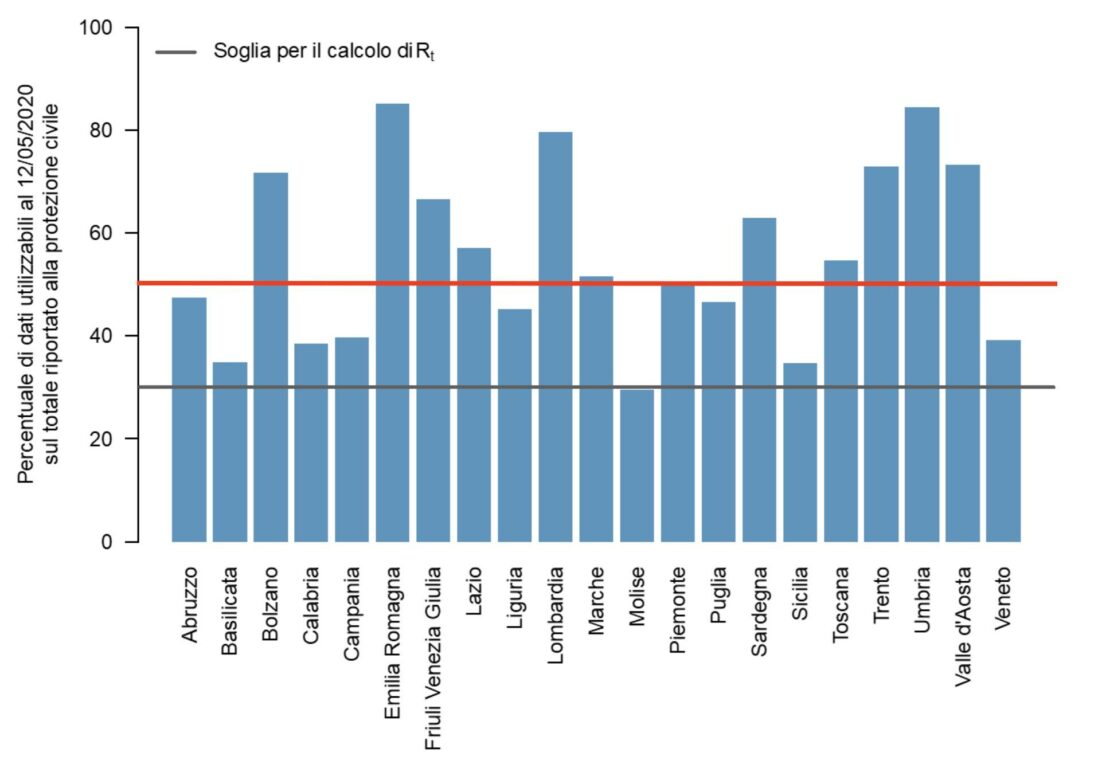

Per essere utilizzabili, i dati non possono prescindere dal «giorno di inizio dei sintomi». Lo scrive lo stesso Istituto superiore di sanità. Dalle tabelle del bollettino pubblicato dall’Istituto il 15 maggio, ben nove regioni non arrivano alla soglia del 50% di dati utilizzabili. Così, per produrre comunque una stima dell’indice Rt, la soglia è stata fissata al 30%. Meno di un caso su tre rientra così nella statistica. «Visto che serve conoscere la data di insorgenza dei sintomi, per calcolare Rt la soglia è stata ridotta al 30%. Una percentuale molto bassa», afferma Ricci-Tersenghi.

«Finché non saranno raccolti in maniera sistematica i dati relativi all’insorgenza dei sintomi, il calcolo dell’Rt resterà troppo approssimativo e la statistica parziale. Ma c’è un altro problema – aggiunge Ricci-Tersenghi -, se pensiamo ai tamponi effettuati post-mortem: non si può chiedere al defunto quando ha avvertito i primi sintomi di Covid-19. Il dato relativo alla sua positività resterà inutilizzabile per sempre». Un altro mistero del report risiede nell’errore considerato elaborando le stime dell’Rt. «L’Emilia-Romagna fornisce quasi il 90% dei dati, mentre il Piemonte solo il 50%. L’errore nella stima di Rt per le due regioni è praticamente uguale, com’è possibile?».

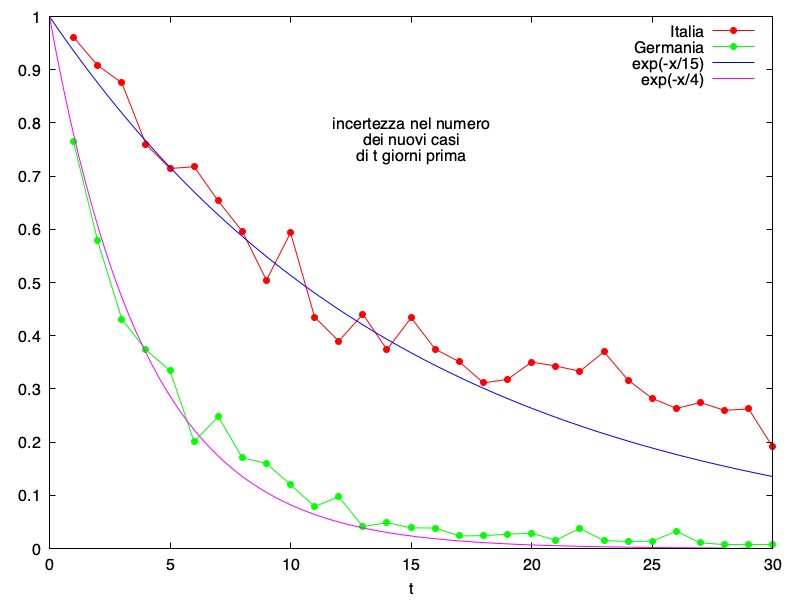

Dati a rilento

Fa specie paragonare il tempo di registrazione nel database e di elaborazione dei dati in Italia con quello tedesco. Il Robert Koch-Institut impiega quattro, cinque giorni per registrare e studiare i dati relativi all’epidemia in Germania. «I dati italiani, oltre a essere parziali, arrivano con estremo ritardo. Per consolidarsi nel database dell’Istituto superiore di sanità ci impiegano due settimane – dice Ricci-Tersenghi -. Il nostro è un database estremamente inaffidabile, per tempistiche di elaborazione e per completezza: la metà delle regioni ha fornito dati incompleti per il 50%».

Tra le Regioni che spiccano per affidabilità ci sono l’Emilia-Romagna, che fornisce quasi il 90% dei dati necessari, e il Veneto, che ha sviluppato un database centralizzato molto efficiente. Ma a parte poche eccezioni, è evidente che ci sono difficoltà nella comunicazione tra le varie anime che stanno gestendo lo studio dell’epidemia e le risposte da mettere in campo. «Siamo nell’era della digitalizzazione, ma non abbiamo un modo digitale per raccogliere i dati. Sembra di vivere nel Medioevo. Ogni Regione compila il suo singolo foglio Excel, oppure trascrive a mano e comunica i dati giornalieri per telefono. È assurdo», commenta Ricci-Tersenghi.

Problemi di comunicazione e ritardi nei tamponi

Chiunque possieda dei rudimenti di statistica si rende conto che inserire l’Umbria tra le tre regioni sotto osservazione è fuori luogo. Da settimane, con oltre mille tamponi giornalieri, nella regione si riscontrano pochissimi nuovi casi positivi. È stata considerata a rischio moderato anche perché nella settimana che va dal 4 al 10 maggio i nuovi casi sono stati 24, mentre in quella precedente erano 11. «Chiunque fa analisi dati sa che si è trattato di una piccola fluttuazione. I dati, oltre che analizzarli, vanno anche comunicati nel modo corretto: lavorare con i numeri non può trasformarci in macchine acritiche», conclude Ricci-Tersenghi.

Giovanni Rezza, direttore dell’Istituto superiore di sanità, ammette che il sistema soffre ancora di un ritardo nella comunicazione dei dati. «Avviene anche per il tempo mediano che intercorre dalla comparsa dei sintomi alla diagnosi con tampone». Secondo il report dell’Istituto, si attendono circa sei, sette giorni per ricevere un riscontro con il tampone. Per il ministero della Salute, invece, l’allerta per il monitoraggio dovrebbe scattare a partire dalla mediana settimanale di cinque giorni. Rientra tra i 21 indicatori di rischio. «È chiaro che i casi sospetti andrebbero isolati da subito, senza aspettare la diagnosi», conclude Rezza che sulle questioni statistiche preferisce non rispondere.

È colpa delle Regioni?

Le Regioni, quotidianamente, inviano il foglio Excel con i dati che servono alla Protezione civile per il bollettino giornaliero. «Sono dati molto grezzi, poveri», sottolinea Michele Usuelli, medico e consigliere regionale all’opposizione in Lombardia. «Non siamo in grado di sapere le sottocategorie dei tamponi giornalmente, quante sono le persone già sottoposte a test diagnostico o quante vengono testate per la prima volta». Per Usuelli i dati comunicati dovrebbero dialogare di più tra loro per aiutare a studiare l’epidemia, «se si liberano dei posti in terapia intensiva, per esempio, non possiamo sapere quanti di quei pazienti sono morti oppure estubati».

Un’altra delle questioni irrisolte in Lombardia è quella relativa al conteggio dei decessi da Covid-19. «È dal 21 febbraio che si continuano a considerare nei dati relativi ai decessi da coronavirus solo le persone che muoiono in ospedale. Gli altri non vengono conteggiati, né presi in considerazione». Il consigliere suggerisce di adottare l’impostazione Istat, che calcola i probabili morti da coronavirus rapportando i decessi di quest’anno con quegli degli anni precedenti: «La sottrazione restituisce una stima più affidabile». Usuelli denuncia poca trasparenza e chiarezza: «Spesso non si ragiona o non si vuole ragionare su questi numeri. Nessuno dice che la provincia più colpita in Lombardia è quella di Cremona – effettivamente si parla sempre di Bergamo, Brescia e Milano -. Perché nessuno rapporta il numero di positivi al totale della popolazione?».

Catene del contagio sconosciute

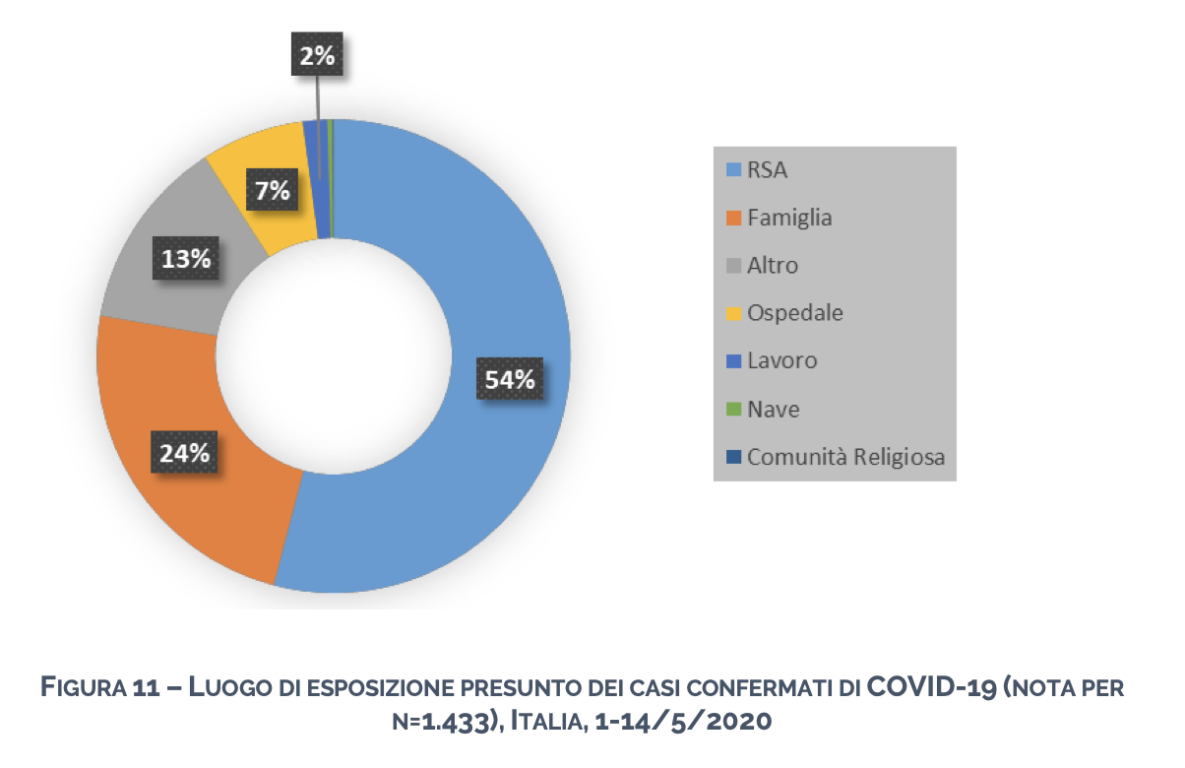

Un altro elemento che aiuterebbe le istituzioni nell’affrontare l’epidemia è quello relativo alle catene di contagio. Persino nei 21 indicatori del ministero della Salute si sottolinea l’importanza di conoscere le catene di trasmissione. Eppure, si legge nel report dell’Istituto superiore di sanità, «il luogo di presunta esposizione al virus è noto solo per il 12.7% dei casi segnalati nel periodo di riferimento». Le percentuali mostrano come la maggior parte dei casi sia stata identificata nelle Rsa o nei contesti familiari.

Nell’87,3% dei casi, invece, non è riportato il luogo dove è avvenuto il contagio. «Una raccolta sistematica dell’informazione sul luogo di esposizione permetterebbe una valutazione più accurata dei contesti in cui sta avvenendo la trasmissione della malattia in questa fase della pandemia», dicono dall’Istituto superiore di sanità. Insomma, il bollettino settimanale che avrebbe dovuto essere un faro per le istituzioni durante la fase 2 si è inceppato su errori grossolani, ritardi nella comunicazione e problemi nella gestione dei dati. È solo il primo report dall’inizio della nuova normalità: c’è ancora margine per prendere esempio dai tedeschi.

Leggi anche:

- Ok da Lagarde al Recovery Fund. Ma «il Patto di stabilità va rivisto, prima che torni in vigore»

- La repressione di al-Sisi su giornalisti e attivisti non ferma l’Italia. Nel 2019 più di 870 milioni in export di armi all’Egitto

- «Contestatori-untori»: come la protesta anti lockdown si è trasformata in una infezione a catena in aree Usa meno contagiate

- Trump minaccia lo stop definitivo ai fondi per l’Oms. Cina: «La lettera del presidente americano ci infanga»