Il lavoro estivo che non c’è, terza puntata. Gli stagionali expat: «In Italia condizioni disumane. Il sistema non funziona»

«Il sistema che vige in Italia danneggia tutti, datori di lavoro e dipendenti: per questo gli imprenditori onesti dovrebbero condividere la battaglia di noi stagionali». L’attivista Roberto Sabato, nella seconda puntata dell’inchiesta di Open Il lavoro estivo che non c’è, ha lanciato un appello ai titolari delle aziende sane che operano nel turismo. «Sono soltanto un 10% le imprese del settore che applicano correttamente il contratto collettivo», ha spiegato Giovanni Cafagna, fondatore del primo sindacato dei lavoratori stagionali, l’Anls. Per il terzo capitolo dell’inchiesta, Open ha incontrato quei barman, camerieri, chef e receptionist che, stanchi del limbo italiano tra diritti violati e accusa di essere choosy, hanno deciso di fare le valigie e partire. E no, non per fare le vacanze come i turisti che, nella loro esperienza lavorativa in Italia, hanno servito. Ma per cercare all’estero condizioni di lavoro migliori. E sembrerebbe le abbiano trovate.

Spagna: paga normale, ma tante opportunità

«Ho 25 anni, sono di Napoli, ma vivo e lavoro a Barcellona». Francesco Pinelli è uno di quei giovani spesso ascritti alla «generazione cameriere Londra». Ma anche dalla capitale inglese, a un certo punto della sua parabola lavorativa, sceglie di andar via, fino a trovare il suo place to be in Spagna. «Mi sono diplomato all’alberghiero, volevo lavorare da subito come receptionist». Francesco inizia subito dopo la scuola a inviare curriculum in giro per Napoli, «ma quando avevo un po’ di fortuna, gli hotel mi rispondevano per propormi soltanto stage con rimborso spese a 400 euro». Quando realizza che tutta quella gavetta non avrebbe portato a nulla, paga «un sacco di soldi» per un master che gli garantisce un’esperienza in un grande albergo.

Fa un tirocinio gratuito in un quattro stelle di Napoli, senza percepire un rimborso spese e «senza apprendere davvero il mestiere: svolgevo le mansioni inutili, anche lavori di facchinaggio e pulizia che nulla c’entravano con la reception. Ero il tappabuchi di ciò che non volevano fare gli altri». All’ennesimo curriculum spedito e alla conseguente proposta indecente, Francesco chiude tutto in due bagagli e prende un aereo per Londra. Ha 21 anni. «In Inghilterra sono riuscito a trovare un lavoro vero prima ancora di atterrare, con un colloquio su Skype». Guadagna il minimo contrattuale, circa otto sterline l’ora. «In generale le grandi catene pagano meno, perché la paga inferiore viene compensata delle possibilità di crescita».

Vive dieci mesi nella capitale del Regno Unito, «ma la vita londinese era davvero pesante». Si trasferisce in Francia: anche qui trova lavoro prima di atterrare a Parigi, viene assunto da Booking.com. Durante una vacanza, però, l’illuminazione: visita Barcellona, gli piace, e incomincia a informarsi sul settore turistico. «Ho visto che era attivo, c’era molto dinamismo». Lo prendono al Meliá, hotel cinque stelle del capoluogo catalano: «In generale, in Spagna, le condizioni sono migliori. Al Meliá guadagnavo davvero bene».

In generale, quanto prendono in Spagna i dipendenti degli alberghi? «All’inizio, quasi tutti gli hotel ti fanno un contratto da aiutante di reception, siamo su una paga da 1.350 euro. Poi, se dopo 12 mesi di lavoro ti rinnovano, diventi un receptionist puro e il minimo salariale diventa di 1.450 euro». Ma c’è un modo per far alzare ulteriormente lo stipendio: «A Londra tutti gli hotel ti danno delle commissioni sulla vendita delle stanze. Se convinci il cliente a fare l’upgrade della stanza, prendi il 10% del costo della camera». Diverso a Barcellona, dove questa provvigione è diffusa solo nelle grandi strutture: «Al Meliá di base prendevo 1.350 euro, ma vendendo le stanze in bassa stagione arrivavo a poco meno di 1.800 euro, in alta a 2.500. Con un costo della vita normalissimo, si vive proprio bene».

Dopo quell’esperienza, va a lavorare in un albergo più piccolo. Guadagna di meno, «ma i turni e il tipo di impiego sono molto più tranquilli». Lavora due mesi, prende 1.350 di base, facendo qualche notte arriva a 1.500. Poi, arriva il Covid: «Sono da oltre un anno in cassa integrazione. Ogni mese mi arrivano sul conto 1.050 euro netti. Non mi manca nulla per vivere bene nemmeno in cassa integrazione». Il 25enne è soddisfatto della vita barcellonese, ma è convinto soprattutto di una cosa: «Non tornerei mai in Italia. Lì, se hai molta fortuna e trovi un lavoro stabile, buono, nell’hotellerie, sarai comunque sfruttato in qualche modo. C’è un problema culturale in Italia. Chi ti assume ti dirà sempre: “Hai la fortuna di avere un lavoro. C’è la fila di persone che vorrebbe stare al posto tuo”. Questa è la giustificazione per non rispettare pienamente i diritti dei lavoratori». A Barcellona, conclude, funziona diversamente, semplicemente perché «se il tuo datore di lavoro ti maltratta, ti licenzi e trovi subito un altro posto. Io non ci ho mai messo più di una settimana a trovare un impiego. E se proprio non lo trovi, mentre stai cercando, lo Stato ti dà mille euro al mese. Qui si vive proprio bene».

Australia: una carriera rapida dall’altra parte del mondo

Gioia Poli ha vissuto un’esperienza simile a quella di Francesco Pinelli. Anche lei, da giovanissima, infelice per le condizioni di lavoro trovate in Italia nel settore turistico, ha scelto di partire. Nel suo caso, però, c’è voluta qualche ora di volo in più per raggiungere la destinazione ambita: «Vivo in Australia dal 2012. Sono andata via dall’Italia per trovare condizioni di lavoro migliori». Dopo la laurea in Lingue a Perugia fatica a trovare un’occupazione. Alla fine, viene assunta come stagionale in un hotel in Sardegna. Il gestore della struttura, tramite un raggiro finanziario, fa sparire dei soldi dalle casse dell’albergo e nessuno degli stagionali, per questo motivo, riceve la paga pattuita per il mese di agosto. Lo denuncia, ma la magistratura italiana, dopo nove anni, non è riuscita a risolvere la questione. «Non so come sia possibile che una persona del genere, che gestiva diversi hotel utilizzando dei prestanomi, non sia ancora finita in carcere. Fatto sta che siamo nel 2021 e io sto ancora aspettando quello stipendio sudato nel mese di agosto. Sono certa che mai lo rivedrò».

Quella stessa estate, Gioia invia «178 curriculum» a strutture laziali, sarde e toscane per cercare un lavoro stagionale invernale. «Ho ricevuto solo una risposta su 178 email con scritto “no grazie”. Rabbia, indignazione, frustrazione: stanca dei continui sfruttamenti, stanca di dover mendicare i soldi che mi spettavano di diritto, mi sono trasferita più lontana possibile dall’Italia». Atterrata in Australia, dopo la prima settimana di ricerca di un posto da receptionist, ottiene quattro colloqui che si traducono in quattro offerte di lavoro: «Dovevo solo scegliere dove andare. Il problema, in Italia, non ero io». Dopo due anni da receptionist, Poli viene promossa assistant manager: «Ho comprato una casa, due auto e riesco a mettere da parte i soldi. Posso anche permettermi di farmi una vacanza lunga un mese, ogni anno, in Sardegna per stare con la mia famiglia. Non avrei potuto fare nulla di tutto ciò in Italia, Paese in cui lavorare da McDonald’s viene considerato un privilegio – conclude con rancore -. Fa male vivere lontano, ma meglio avere una vita dignitosa in Australia che una vita rovinata da tutti quei maledetti in Italia».

Germania: il rispetto dei diritti dei lavoratori

Sono tantissimi gli expat italiani che hanno scelto l’estero per continuare a lavorare – da stagionali e non – nella ristorazione. Massimo Sciacca ha 50 anni e fa lo chef «da almeno un quarto di secolo. Ho fatto la scuola alberghiera, la classica gavetta, poi ho lavorato in tutta Italia finché ho deciso di emigrare. Ho girato moltissimi ristoranti e alberghi in Europa e persino in Africa, in Costa d’Avorio, per avviare una catena di ristoranti». Alla fine, Sciacca si stabilisce in Germania «dove ho trovato un po’ di serenità. Ma non è vero che qui ti regalano lo stipendio, devi lavorare sodo». Per 20 anni, Sciacca è stato iscritto all’ufficio di collocamento di Catania, «senza ricevere mai una proposta». In Germania, dopo la registrazione per ricevere la disoccupazione, lo chef ha ricevuto una ventina di proposte di lavoro in una settimana. «Il sistema italiano non funziona e tutto nasce dai centri per l’impiego, inutili». Racconta le esperienze pregresse e non ricorda di essere «mai stato sfruttato a livello economico». C’erano ancora le lire quando ne guadagnava 2 milioni e 700mila, «ma il rispetto dei diritti era inesistente: lavoravo dalle 5 di mattino alle 10 di sera, durante l’estate romagnola, con solo un’ora di pausa. Mi sono dovuto licenziare».

Peggiore l’esperienza trentina, a Madonna di Campiglio. «Stavo facendo una stagione invernale in un hotel di lusso. Lavoravo al fianco di chef stellati, assunto per la cucina. Il gestore mi imponeva di tagliare la legna per i camini e spalare la neve nei vialetti della struttura. Quando non c’erano i fattorini, poi, mi obbligavano a scaricare i camion con le derrate alimentari. Per non parlare del lavoro che facevano fare agli extracomunitari: c’era una squadra di albanesi che lavorava tutte le notti per guadagnare appena 1.200 euro». Dopo cinque mesi di stagione, Sciacca viene licenziato. Parte la causa contro il titolare che gestisce cinque alberghi. «Sono stato risarcito da lui con 20mila euro. Questo signore, che peraltro ha avuto 150 vertenze a suo carico e alle sue dipendenze sono stati trovati nove lavoratori in nero, il pomeriggio obbligava me e gli altri dipendenti a pulire le vetrine dei negozi di abbigliamento che la moglie ha nel centro di Madonna di Campiglio».

Per lo chef, ciò che cercano i suoi colleghi che lasciano l’Italia, è semplicemente una vita normale. «Guadagno un po’ meno qui, ma nessuno viola i miei diritti di lavoratore. Faccio 5-6 ore al giorno e guadagno abbastanza bene per vivere e mantenere due figli». In Germania, fa o il turno del pranzo o il turno della cena, «ma chi vuole guadagnare tanto, può scegliere anche di fare il doppio turno». Quando si è infortunato, la mutua ha pagato «tutto e subito». In Italia, in quasi 30 anni di esperienza, solo una volta, a Catania, ha avuto un contratto regolare. «Per il resto, ho sempre lavorato in nero per il 50% della retribuzione». E conclude: «È un lavoro impossibile da fare in Italia. Ho le ginocchia usurate, tre ernie al disco, sono stato operato al tendine della spalla destra. Mi hanno distrutto il fisico. A volte, in Italia, ho guadagnato una miseria, altre volte molto bene: sono arrivato a prendere anche 5mila euro al mese, ma a maggio lasciavo la mia fotografia sul comodino di mia moglie e ci rivedevamo a settembre. Non è un lavoro umano».

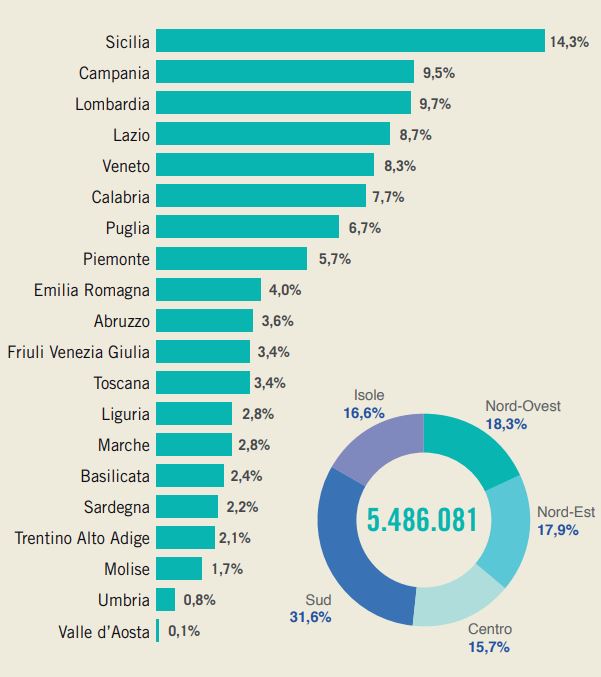

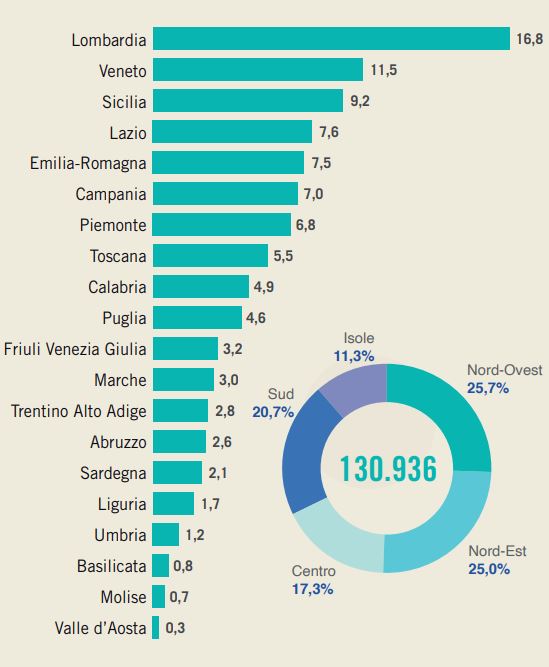

Il flusso degli italiani expat: in 15 anni la mobilità è aumentata del 76,6%

Si parla spesso di fuga di cervelli, riferendosi alla mole di giovani laureati che abbandonano l’Italia attratti dalle opportunità del mercato del lavoro estero. Ma è una narrazione che non tiene conto della componente, in forte crescita, di emigrati con soltanto un diploma in tasca. Gli expat che hanno lasciato l’Italia con un titolo di studio alto – laurea o dottorato -, dal 2006 al 2020, sono aumentati del 193,3%. Negli stessi 15 anni, i diplomati italiani all’estero sono cresciuti a una velocità di 100 punti percentuali più alta, ovvero del 292,5%. I dati sono contenuti nel rapporto italiani nel mondo 2020 della fondazione Migrantes. Nel quale si legge: «Se nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero erano 3.106.251, nel 2020 hanno raggiunto quasi i 5,5 milioni: in 15 anni la mobilità italiana è aumentata del 76,6%, con un incremento pari a quello registrato nel secondo dopoguerra».

Leggi anche:

- Il lavoro estivo che non c’è, prima puntata. Albergatori e ristoratori a caccia di stagionali: «Molti preferiscono il reddito di cittadinanza»

- Il lavoro estivo che non c’è, seconda puntata. Gli stagionali: «Non chiediamo più soldi: ma almeno il rispetto dei contratti»

- Il Recovery Plan aiuta i giovani? Pietro Ichino: «Obiettivi troppo generici che fanno il gioco dei burosauri» – L’intervista

- Il contratto di rioccupazione è meno conveniente degli altri già esistenti: perché mai dovrebbe incentivare le aziende adassumere?

- Con il Covid persi oltre 900 mila posti di lavoro. Il think tank della gen Z: «Servono politiche per le giovani donne»