Chi è davvero Matteo Messina Denaro: piccola storia dell’ultimo dei Corleonesi dalla gioventù da viveur alla maturità stragista

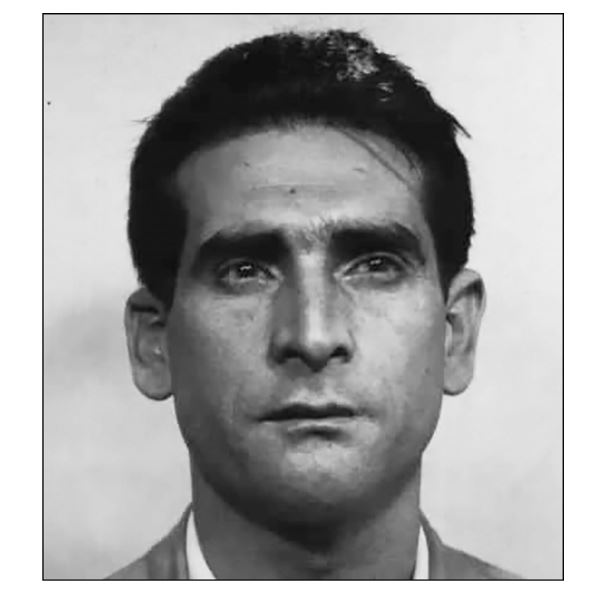

«Manco di morto unnarrinisceru a pigghiariti. Manco di morto». È il 3 dicembre 1998. La scena è quella di un funerale siciliano. Vestito di tutto punto c’è il morto. E quelle parole le pronuncia la vedova mentre, come nel più classico degli stereotipi, abbraccia la bara. Lei si chiama Lorenza Santangelo. Il morto all’anagrafe è Francesco Messina Denaro, ma per tutti è Don Ciccio. Qualche giorno prima, il 30 novembre, una telefonata al commissariato di Castelvetrano avvertiva che c’era un cadavere davanti a un cancello in contrada Airone, nelle campagne che confinano con Mazara del Vallo. I poliziotti partono pensando a un barbone morto di freddo. E invece trovano lui, latitante da dieci anni e accusato di omicidio e associazione mafiosa. Già vestito per il rito funebre. In tasca ha due santini: quello di San Francesco e quello della Madonna Libera di Partanna. Nel frattempo qualcuno aveva avvertito anche Lorenza. Che si presenta davanti ai poliziotti, li saluta. Poi copre il cadavere con una pelliccia di Astrakan. «Unnarrinisceru a pigghiariti», non sono riusciti a prenderti nemmeno da morto.

Il figlio di Don Ciccio

Matteo Messina Denaro è stato il boss dei due mondi. Il trait d’union tra la Cosa Nostra delle stragi e la Cosa Grigia di oggi. È l’uomo che Totò Riina si vantava di aver cresciuto «sulle sue ginocchia». Ma il Capo dei Capi con lui non è sempre stato così tenero: «A me dispiace dirlo, questo signor Messina Denaro, questo che fa il latitante, questo si sente di comandare ma non si interessa di noi». E ancora: «Questo fa i pali della luce (l’eolico in Sicilia, ndr). Ci farebbe più figura se se la mettesse in culo la luce». Un rapporto dell’Antimafia invece descrive così il figlio di Don Ciccio: «È un mafioso di altra generazione, capace di sopravvivere in povertà, isolamento e privazione e di esser al contempo un gran viveur. A Castelvetrano, nella provincia trapanese, veniva spesso notato in gioventù mentre scorrazzava in Porche verso il lido di Marina di Selinunte. Pantaloni Versace, Rolex Daytona, foulard. Quando Riina lo incaricò di pedinare Falcone, Martelli e Maurizio Costanzo a Roma, a fine ’91, lui, racconta uno dei boss ora pentito che lo accompagnava, il mazarese Vincenzo Sinacori, trovava sempre il tempo di fare una buona scorta di camicie nel negozio più esclusivo di via Condotti e andava a mangiare nei locali più rinomati». Quanto raccontato in questi articoli è tratto dai libri su Matteo Messina Denaro (tra cui “L’Invisibile” di Giacomo Di Girolamo) e da alcune carte giudiziarie.

La famiglia

Chissà se il 16 gennaio 2023, quando viene arrestato nella clinica La Maddalena di Palermo mentre aspetta il suo turno per la chemioterapia, ‘U Siccu si sente sconfitto. Per non essere stato capace di quello che è riuscito a fare il padre. Ovvero di non farsi prendere se non da morto. Lui, Don Ciccio, è morto per cause naturali come accerterà l’autopsia. Era malato alla prostata, aveva un solo rene. Crepacuore, dirà il dottore. Forse perché il giorno prima gli “sbirri” gli hanno arrestato l’altro figlio maschio, Salvatore. Durante il funerale il prete gli dà l’assoluzione e avverte: «La vicenda umana del nostro fratello la sa solo Dio. Gli uomini non possono giudicarla». Il padre ha vissuto dieci anni di latitanza. Il figlio è arrivato a trenta. E l’ultimo dei Corleonesi è il testimone d’eccellenza della storia della mafia italiana. Che ha visto trasformarsi da contadina a finanziaria. E che ha contribuito a cambiare. Ma senza essere capace di recidere quelle radici troppo profonde per la forza di un uomo solo. Le radici, la famiglia, la storia: un intreccio che è molto di più di una faida che va avanti da secoli, come dice Kay Adams a Michael Corleone. E che comunque, come diceva qualcuno, ha avuto un inizio e avrà una fine. Anzi. Con il suo arresto una prima fine è già arrivata. L’inizio invece è difficile da circostanziare. Per farlo bisogna riprendere i contorni di una piccola grande storia di mafia.

Una storia di mafia

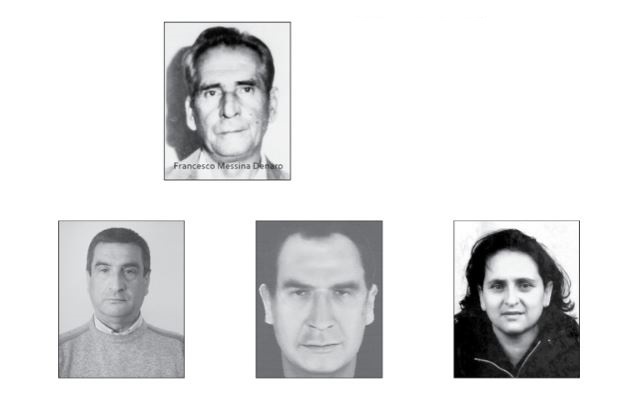

Matteo Messina Denaro nasce a Castelvetrano il 16 aprile del 1962. È il secondo figlio maschio di “Messina Denaro Francesco”, che la polizia descrive come «fu Salvatore, nato a Castelvetrano il 20.01.1928, il personaggio mafioso più autorevole della Valle del Belice, già capo mandamento della famiglia di Castelvetrano e componente della commissione regionale di “Cosa nostra”». La madre è Lorenza Santangelo. Il fratello maggiore Salvatore ha nove anni più di lui e di mestiere fa il funzionario di Banca Sicula e Comit. Quattro le sorelle. Rosalia Messina Denaro è nata a Castelvetrano nel 1955. È coniugata con il mafioso Filippo Guttadauro. Giovanna è del 1960 ed è coniugata con il mafioso Rosario Allegra. Più piccole di lui sono invece Bice Maria e Anna Patrizia. Quest’ultima, nata il 18 settembre 1970 e coniugata con il mafioso Vincenzo Panicola, ha ricevuto una condanna a 14 anni di carcere con il nipote Francesco Guttadauro per una tentata estorsione all’erede della sua madrina di battesimo. «Non faccio parte di Cosa nostra. Io pago per il cognome che porto, ma di cui sono orgogliosa. Da vent’anni non ho contatti con mio fratello Matteo», dice davanti al tribunale di Marsala nel 2014. Secondo gli investigatori per anni ha invece fatto la postina per conto del fratello, recapitando pizzini e prendendo le sue veci anche negli affari “da uomini”. In un video del 2013 parlava con il marito Vincenzo Panicola nei colloqui in carcere, rideva e scherzava. Ma era un tentativo di ingannare chi stava registrando. I marito aveva chiesto alla moglie di chiedere al fratello l’autorizzazione a uccidere in carcere Giuseppe Grigoli, imprenditore in odor di pentimento. Patrizia aveva incontrato almeno due volte il fratello e aveva riportato, tra una risata e l’altra, la volontà del Capo: «Che nessuno lo tocchi». E così andò.

Onora il padre

Flashback. Francesco Messina Denaro nasce a Castelvetrano nel 1928. Sulla sua carta d’identità c’è scritto lo stesso mestiere di tanti altri capi: contadino. Svolgeva infatti la professione di fattore presso le tenute agricole della famiglia D’Alì, che sono anche i proprietari della Banca Sicula in cui troverà lavoro il figlio Salvatore. I proprietari terrieri hanno bisogno di chi gli amministri il latifondo mentre fanno affari in città. Don Ciccio è l’amministratore dei D’Alì. Il campiere dell’azienda agricola Zangara. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo di poche, pochissime parole, che portava il fazzoletto al collo e la coppola. Francesco parla soltanto in siciliano stretto, e dice poco anche con quello. Uno schiocco di lingua per dire no, un cenno della testa per dire sì. Amava i film «di sparare», ovvero i Western. Nino Giuffré, padrino palermitano, dirà che grazie ai suoi insegnamenti «ho aperto gli occhi e ho capito tante cose che di solito non vengono dette verbalmente, ma solo con un sorriso, uno sguardo, un gesto». Giuffré è uno dei tanti picciotti che Riina gli manda da formare e che lui gli restituisce come uomini già fatti. Don Ciccio è una personalità in tutta la Sicilia. Quando viaggia tutti gli porgono il dovuto omaggio. E a volte lui si porta dietro quel figlio che pare un predestinato. Non Salvatore, il più grande e quello che porta il nome del nonno.

Gli affari di Don Ciccio

Don Ciccio lo conoscono tutti. Ha rapporti con le famiglie degli Stati Uniti. Gli aneddoti raccontano di suoi frequenti viaggi in Tunisia con un gommone. Gli stessi che una lettera anonima del 2010 attribuirà al figlio. Ogni tanto incontrava qualcuno che gli parlava di un problema da risolvere. Lui ascoltava, stava zitto per un po’ e poi rispondeva: «Quando c’è poco in una famiglia bisogna sacrificarsi». Oppure: «Chi vuole pace in morte cerchi pace in vita». Stava poi all’interlocutore cercare di capire il significato del messaggio. Ma di certo poi succedeva regolarmente qualcosa: un campo andava a fuoco, il prezzo delle olive aumentava compensando le annate scarse, qualcuno decideva improvvisamente di partire per un lungo viaggio. Senza fare ritorno. Don Ciccio, raccontano, è amico di Riina che lo sceglie come capomandamento della provincia.

Un capo diplomatico

Ma rispetto al Capo dei Capi che nel frattempo ha vinto la Seconda Guerra di Mafia lui ha meno voglia di risolvere le questioni con le maniere spicce. Lo descrivono come un diplomatico. Anche se i collaboratori di giustizia gli attribuiscono una ventina di omicidi. Ma gli affari di Don Ciccio non si permette nessuno di disturbarli fino al 1988, quando due pentiti lo accusano di essere il mandante dell’omicidio di Mauro Rostagno. Il 23 gennaio 1990 l’allora procuratore capo di Marsala Paolo Borsellino, sulla base delle indagini condotte dal commissario Calogero Germanà detto Rino, chiede per lui la sorveglianza speciale, il divieto di dimora e il sequestro di tutti i beni in quanto «esponente di primo piano della mafia del Belice». Il tribunale di Trapani rigetta la richiesta. Borsellino emette un mandato di cattura nei suoi confronti per associazione mafiosa. Ma lui è già latitante da due anni.

Il piccolo Matteo

«Da bambino l’ho tenuto sulle ginocchia. Era un ragazzino vivace, occhi verdi trasparenti, molto bravo a scuola». Così lo racconta Maria Antonetta Aula, prima moglie di Antonio D’Alì, senatore di Forza Italia condannato a sei anni di carcere per associazione mafiosa. Il piccolo Matteo è un ragazzino un po’ ribelle. Tutti sanno di chi è figlio. E quindi pochi, anzi nessuno osa contraddirlo. Si diverte nella tenuta del padre (pardon: dei D’Alì), lava la macchina e arrostisce la carne sotto lo sguardo del padre. Che chissà perché sceglie lui e non Salvatore per succedergli. Frequenta le elementari nella scuola Ruggero Settimo, le medie all’istituto comprensivo Capuana-Pardo. Si iscrive poi all’Istituto Tecnico Commerciale Ferrigno di Castelvetrano. Si ritira al terzo anno. Prova a iscriversi al quinto anno di un altro istituto per dare l’esame di maturità, ma abbandona definitivamente ritirandosi alla fine del 1982. Lo chiamano ‘U Siccu perché è norma avere un soprannome, una ‘ngiuria da quelle parti.

Diabolik

Ma a lui piacerebbe di più che lo chiamassero Diabolik, come l’antieroe dei fumetti che beffa sempre la polizia. Gira per le province dell’impero come un principe destinato a diventare re. Prima su una Bmw E30, poi arrivano la Lancia Delta Integrale e la Porsche Carrera. Al polso ha un cronografo d’oro, gli abiti vengono sempre dalle migliori sartorie. È bello, o meglio: ha fascino. Ama giocare a carte, preferisce lo Chemin de Fer. Una volta in un circolo lo vedono accendersi una sigaretta con un assegno da 800 mila lire. Erano i soldi persi da un amico. Le ragazze fanno la fila per lui. Che però nel frattempo sta già imparando un mestiere: il primo colpo lo spara a 14 anni. A 17 anni il primo omicidio, secondo quanto avrebbe raccontato a lui stesso concludendo la frase con un significativo «con i morti che ho fatto io ci si potrebbe fare un cimitero». Ma di mestiere a partire dai 18 anni fa il contadino come bracciante al servizio di Pietro D’Alì, fratello di Antonio. Poi percepisce l’indennità di disoccupazione dall’Inps fino al 1991: 180 euro al mese per 12 anni.

La miopia e le donne

Anche lui ha un punto debole. È quella forte miopia che cerca di nascondere dietro quei Ray-ban scuri che diventeranno un suo marchio. Forse è affetto dal cosiddetto strabismo del miope elevato. L’occhio malato è il destro e qualche tempo dopo si racconterà di un’operazione in una clinica a Barcellona durante la latitanza per la risoluzione definitiva del problema. Ma per il figlio di Don Ciccio le prime donne da frequentare sono signore altolocate e un po’ avanti con l’età in quel di Palermo. I racconti dell’epoca dicono che è grazie a loro che Messina Denaro scopre i piaceri del sesso. Ma la prima ragazza è una giovane e bionda austriaca che si chiama Andrea Haslehner, anche se per tutti è Asi. Lavora alla reception del Paradise Beach di Selinunte, dove Matteo e i suoi amici amano passare qualche giorno di vacanza. Diabolik ci prova e lei «diventa la sua Eva Kant». I due intrecciano una relazione che va avanti almeno fino al 1993, anno in cui ‘U Siccu diventa latitante. Nel 1992 andranno in vacanza insieme a Forte dei Marmi e a Rimini.

L’omicidio Consales

Il rapporto con Asi comincia nel 1988. A Don Ciccio non piace perché è una «fimmina straniera». Matteo è geloso: «Quel pezzo di cornuto i complimenti li va a fare a sua sorella», dice di un tizio che aveva magnificato gli occhi della giovane austriaca. L’auto dell’uomo andrà a fuoco ma non per un ordine del giovane boss: gli amici i favori te li fanno senza che tu glieli chieda. Due anni dopo va a lavorare nell’hotel come vicedirettore Nicola Consales, 44 anni. Parla quattro lingue, è diplomato, ha lavorato in altre strutture. In breve diventa il direttore. Alcuni raccontano che sia innamorato di Asi, altri che semplicemente «quei quattro mafiosetti» che girano per la hall non gli piacciano. Consales va a trovare a Palermo i genitori. Messina Denaro chiama nel capoluogo: «La mamma è partita». Consales muore sotto i colpi di due lupare sulla sua auto. Quella sera stessa il figlio di Don Ciccio si fa vedere in un locale di Castelvetrano. Quando il rapporto con Asi finisce lei ai poliziotti dirà «A me Matteo sembrava un ragazzo simpatico, come tanti altri. Magari un po’ vivace».

Il primo vero affare di mafia

I racconti di chi lo ha conosciuto in quegli anni sono tantissimi. C’è la storia del vigile urbano che multa una Porsche parcheggiata sui gradini di una fontana barocca a Mazara del Vallo. La mattina dopo quel vigile trova la sua auto bruciata ma il parabrezza è stranamente intatto: sopra c’è la contravvenzione che ha firmato il giorno prima. Oppure c’è il poco di buono che ha la bella idea di chiedere a Matteo il permesso di fidanzarsi con la piccola Patrizia: «Conto fino a sei. Poi ti sparo», gli risponde il figlio di Don Ciccio. E quello sparisce ben prima del due. E ancora: c’è il commissario che perquisisce le case dei latitanti, tra cui la sua. Una sera suona il citofono: «Sono Matteo, scendi. Ma non telefonare a nessuno prima, ti devo solo dire una cosa». Quella cosa è un semplice consiglio: non lavorare troppo, non farle tu tutte le perquisizioni. Prenditi una vacanza. Detto, fatto.

La prima denuncia

La prima denuncia per mafia arriva l’11 febbraio 1989: il reato è di associazione mafiosa in concorso con altre persone. È ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Due anni prima una Fiat 127 veniva fermata a un posto di blocco. Gli occupanti sono quattro. Due fanno parte della famiglia mafiosa degli Accardo di Cannata. Uno è di Castelvetrano. Hanno sessanta o settant’anni ma portano tutti rispetto al 25enne che siede nel sedile posteriore. Gli Accardo sono vicini a Riina e quindi ai Messina Denaro. Ma in zona comandano gli Ingoglia. Matteo è considerato dalla famiglia abbastanza preparato da entrare in una guerra di mafia che sta per scoppiare. Cinque anni dopo sarà tutto finito. Con la morte di Vincenzo Milazzo, il boss che voleva sfidare l’autorità del Capo dei Capi. E quella della compagna Antonella Bonomo, incinta di tre mesi. Strangolata e seppellita in campagna. Perché il piccolo Messina Denaro ha appreso perfettamente l’insegnamento di Riina: «Gli avversari non si uccidono. Vanno sterminati».

La latitanza

A parlare di lui per la prima volta come un uomo d’onore è Baldassarre, detto Balduccio, Di Maggio. Per il quale è «un giovane rampante, anche se non è già capo, e suo padre gli ha dato un’ampia delega di rappresentanza del mandamento». Poi c’è Germanà. È il commissario di polizia di Castelvetrano e poi a Mazara del Vallo. È lui a fare il nome del piccolo Matteo per primo a Borsellino. Don Ciccio va da lui e gli chiede di lasciare in pace il figlio: «Dottore, se voi continuate a disturbare il mio ragazzo sarò costretto a mandarlo all’estero». Il 14 settembre 1992 sul lungomare Tonnarella una Fiat Tipo affianca la Panda del commissario. Gli occupanti cominciano a sparare. Germanà risponde al fuoco, ferma l’auto davanti a una spiaggia, scende e si tuffa in mare. Quelli sulla Tipo sono tre, uno di loro tira fuori un kalashnikov. Prova a far partire una raffica mentre Germanà sta correndo verso il mare, ma spara un solo colpo. Alla fine i tre scappano. Sono Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella. Riina, per “festeggiare” Capaci e via D’Amelio, ha dato a tutti un premio: ciascuno si può «levare una spina». Quella di Matteo è il commissario che ha rotto le scatole a lui e al padre. Ma l’agguato fallisce. Quando Germanà esce dall’acqua i bagnanti gli chiedono se stanno girando un film, o se devono chiamare la polizia. «Sono io la polizia», risponde lui. Il kalashnikov si è inceppato perché «Bagarella è uno che non sa sparare con le armi moderne», come dirà canzonandolo Giovanni Brusca qualche anno dopo. Il fallito omicidio di Germanà non è però l’atto che porta Matteo Messina Denaro a darsi alla latitanza. È la Guerra allo Stato di Riina che arruolerà il soldato Diabolik. Spingendolo a diventare l’Invisibile. E a sfidare tutti per trent’anni. (1 – Continua)

Fonti: L’invisibile. Matteo Messina Denaro – Giacomo Di Girolamo, Il Saggiatore, 2017; Nient’altro che la verità – Michele Santoro, Guido Ruotolo, Feltrinelli, 2021; Matteo Messina Denaro, latitante di Stato – Marco Bova, Ponte alle Grazie, 2021; Lo chiamano ‘U Siccu – Malitalia, 2012

La seconda puntata: Matteo Messina Denaro Story: così lo stragista seduto sulle ginocchia di Riina ha trasformato Cosa Nostra in una Cosa Grigia – La terza puntata: L’ultimo mistero di Matteo Messina Denaro: i pizzini del boss e la strana storia del Sisde

Leggi anche:

- L’auto di Messina Denaro ripresa dalle telecamere del comune di Campobello di Mazara

- Alfonso Tumbarello: la strana storia del medico indagato per le cure a Matteo Messina Denaro

- Le donne di Matteo Messina Denaro: l’ipotesi di un’amante abituale e quella di una «vecchia fiamma» dal passato

- Arresto di Messina Denaro, il pentito Mutolo: «Mi è sembrato un appuntamento. Nel governo c’è sempre qualcuno…»

- Spunta una terza donna che frequentava Messina Denaro: «L’ho riconosciuto in tv: non sapevo chi fosse»