Usa 2024, da Gaza all’Ucraina fino a Taiwan: la politica estera nei programmi di Trump e Harris – Il video

Il 5 novembre il Paese più potente al mondo rinnova la sua leadership: si decide chi tornerà alla Casa Bianca – Donald Trump che ha governato gli Usa dal 2017 al 2021, o Kamala Harris che ha affiancato Joe Biden come vice negli ultimi quattro anni – e chi siederà al Congresso, con il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato. Il mondo intero osserva col fiato sospeso da mesi l’evolversi della campagna elettorale per Usa 2024, che in estate – al di là dell’esito finale – ha già riservato una serie di sorprese senza precedenti per lo meno da decenni: il ritiro di un presidente in corsa per la rielezione (Biden), il tentato omicidio del suo principale contendente (Trump) fallito per questione di centimetri. Con la polarizzazione politica in America a livelli mai visti, Democratici e Repubblicani interpretano e promettono due modelli di Paese molto diversi. E in un mondo squassato dai conflitti, tutti guardano all’esito delle elezioni Usa per capire se e come la super-potenza dell’ultimo secolo riuscirà a domare le crisi a catena e scongiurare lo spettro di una Terza guerra mondiale. Cosa farebbe Kamala Harris e cosa Donald Trump dal giorno dopo l’elezione a presidente Usa?

Leggi la nostra guida alle elezioni Usa 2024

Dalle parole ai fatti

Il modo più ragionevole di inquadrare la risposta al grande interrogativo, in assenza di bolle di cristallo, è basarsi sui programmi dei candidati, sulle loro dichiarazioni e sulle loro precedenti azioni. Prima di passare in rassegna questi elementi e trarne indicazioni per il futuro, vale la pena però metterli però nella giusta luce. Relativa. Per almeno due motivi. Primo, a dispetto della gravità dei conflitti in corso le questioni internazionali non sono al centro di questa campagna elettorale. Secondo l’ultima rilevazione Gallup, appena 4 elettori americani su 100 ritengono la politica estera o le guerre il problema principale per il Paese. Dieci volte tanto sono quelli che indicano invece come sfida cruciale l’economia, mentre l’unico tema “esterno” che preoccupa un numero consistente di americani è l’immigrazione (21%). Naturale che tanto Trump quanto Harris – a prescindere dalle loro agende – dedichino a temi geopolitici attenzione tutto sommato relativa. Secondo, verba volant. Che le campagne elettorali siano periodi di promesse poi in fretta disattese lo sappiamo bene, ma in questo caso l’avvertimento vale doppio. Un po’ perché uno dei due contendenti – Trump – ha fatto dell’improvvisazione la vera cifra distintiva del suo stile di governo, come il New York Times documentò già dopo sei mesi di Casa Bianca. Un po’, soprattutto, perché l’idea che gli Usa agiscano da “poliziotto del mondo” è da tempo pura illusione. Da quando all’inizio del secolo nuovo l’America ha «sprecato il momento unipolare» (copyright Economist), sono molte più le occasioni in cui chi siede alla Casa Bianca deve operare di rimessa, reagendo alle più o meno distruttive iniziative altrui, che non quelle in cui detta l’agenda. E l’ultimo anno di guerra in Medio Oriente, come ricorda in uno studio il Middle East Institute, ha fotografato impietosamente questa realtà.

Medio Oriente

La regione è sull’orlo dell’esplosione, con la guerra latente tra Israele e Iran divenuta esplicita, la Striscia di Gaza ridotta in macerie, il Libano in fiamme e le città di Israele sotto tiro dei missili di Hezbollah, Hamas e Houthi. C’è ancora spazio per un futuro di pace e convivenza in Medio Oriente? E se sì come? A parole sia Kamala Harris che Donald Trump lo vogliono. Con ricette diverse, ma anche punti di contatto.

ISRAELE-PALESTINA

Kamala Harris è stata al fianco di Joe Biden nel drammatico anno seguito al 7 ottobre, assicurando sostegno a Israele di fronte alla sfida esistenziale lanciata da Hamas, ma profondendo pure ogni sforzo per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, in grado di portare anche alla liberazione degli ostaggi, quando la guerra nella Striscia lanciata dal governo Netanyahu ha iniziato ad avere un impatto insostenibile sulla popolazione palestinese – in termini di vittime, distruzione e crisi umanitaria. Harris promette di proseguire sulla stessa linea. In campagna elettorale ha provato a distinguersi da Biden adottando un tono più deciso su quest’ultimo punto. «Non resterò in silenzio» sulla «gravità della sofferenza umana a Gaza, compresa la morte di troppi civili innocenti», ha detto dopo aver incontrato Netanyahu a fine luglio.

Nel programma dei Democratici (messo a punto quando il candidato era ancora Joe Biden, ma vale pure per Kamala Harris) si affrontano pure altri nodi cruciali del conflitto israelo-palestinese. Ci s’impegna a lavorare indefessamente per costruire un percorso che porti alla nascita di uno Stato palestinese a fianco di Israele. E a sgombrare il campo da tutti gli ostacoli su questa strada: lotta al terrorismo palestinese, certo, ma anche alla violenza dei coloni in Cisgiordania, proseguendo a imporre sanzioni su chi con le proprie azioni «minaccia la pace, la sicurezza o la stabilità della West Bank». Nel programma dei Democratici si dà d’altra parte per acquisito il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele deciso da Trump nel 2017, anche se il suo status finale dovrebbe essere «materia di negoziati».

Donald Trump è quanto mai evasivo sulla questione di Gaza. Nei mesi scorsi ha detto semplicemente che Israele dovrebbe «fare ciò che deve fare» e «chiudere la guerra». Ha però anche avvertito Benjamin Netanyahu – tra i suoi alleati chiave durante il primo mandato alla Casa Bianca – che Israele «sta perdendo la guerra comunicativa» a causa delle scene di devastazione dalla Striscia che hanno fatto il giro del mondo. Nel programma elettorale del tycoon c’è anche meno: un generico impegno a «stare con Israele, e cercare la pace in Medio Oriente». Non una parola viene spesa a riguardo né della causa palestinese, né dei coloni in Cisgiordania. Nel dibattito di giugno con Joe Biden, Trump ha rifiutato di chiarire se favorirebbe la nascita di uno Stato palestinese. Alcuni degli uomini a lui più vicini sui dossier internazionali nel primo mandato – dal genero Jared Kushner all’ex Richard Grenell – hanno dato credito nei mesi scorsi a scenari di spostamento coatto della popolazione di Gaza, ad esempio verso l’Egitto.

IRAN e ARABIA SAUDITA

Lo scontro tra Democratici e Repubblicani sull’approccio da avere con l’Iran sembra più acuto sul passato che sul futuro. Entrambi i candidati accusano le precedenti amministrazioni di colore opposto di aver fallito strategia e così rafforzato il regime degli Ayatollah. Per Donald Trump la via diplomatica aperta da Barack Obama con il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sul programma nucleare ha consentito a Teheran di uscire dall’angolo e perseguire la sua strategia di rafforzamento delle milizie regionali che hanno poi attaccato Israele da ogni fronte. Per Kamala Harris è stata proprio l’uscita da quel percorso decisa da Trump a «mettere a repentaglio la sicurezza nazionale», rafforzando la linea dura del regime contro Israele e gli Usa. Ora che la guerra con l’Iran è conclamata, entrambi i candidati promettono però massimo sostegno a Israele, anche se i Democratici pongono l’accento sulla necessità di una de-escalation che eviti lo scontro diretto, mentre Trump sogna di ridar lustro alla sua strategia della «massima pressione» contro gli Ayatollah.

Sul piano regionale, d’altra parte, dal confronto tra i due programmi – oltre che dalle azioni concrete delle ultime due amministrazioni – emerge una sorprendente convergenza sul consolidamento degli Accordi di Abramo: sia Donald Trump, che li ha tenuti a battesimo nel 2020, sia Kamala Harris sono intenzionati a puntare sugli accordi di normalizzazione tra Israele e i Paesi arabi della regione, considerati una leva economica strategica per spingere la pacificazione della regione e tenere testa al contempo alle ambizioni regionali di Teheran. Il fiore all’occhiello nella strategia degli Usa sarebbe – con Washington in mano tanto ai Democratici quanto ai Repubblicani – l’apertura formale di relazioni diplomatiche tra Israele e Arabia Saudita. Che subordina però lo storico passo all’impegno per la nascita di uno Stato palestinese.

Russia-Ucraina

A leggere le promesse e sentire i toni dell’uno e dell’altro contendente parrebbe che sul conflitto in Ucraina l’America sia davvero a un bivio. Kamala Harris s’impegna a proseguire la linea adottata in questi due anni e mezzo di guerra dall’amministrazione Biden: sostegno ferreo a Kiev «per tutto il tempo necessario» a resistere all’aggressione russa, da misurarsi in atti concreti. È stata lei a rappresentare la Casa Bianca al summit in Svizzera di giugno nel quale gli Usa hanno promesso 2 miliardi di dollari di aiuti all’alleato, ed è stata lei negli scorsi anni a volare regolarmente alla Conferenza per la Sicurezza di Monaco per rassicurare l’Europa sull’ombrello Usa e spingere per il rafforzamento della Nato.

Nel suo programma Donald Trump non spende una parola sull’Ucraina, se non per promettere – come ha fatto più volte anche in interviste e comizi – di «riportare la pace in Europa» in tempi rapidissimi: in 24 ore, s’è spinto perfino a dire in un’occasione. Come? Mistero. Di certo c’è che Trump intende la politica estera come un gioco di forza, o una somma di negoziazioni in cui a dominare sono i rapporti personali tra i leader. Lui non fa mistero di voler parlare dal giorno 1 della sua seconda presidenza con Vladimir Putin per gestire la questione. Kiev trema all’idea. Anche perché pochi mesi fa il candidato Repubblicano ha detto esplicitamente che incoraggerebbe il leader russo a «fare ciò che vuole» a quei Paesi Nato che non contribuiscono a sufficienza alle spese collettive per la difesa (Italia compresa dunque, in linea teorica). Figurarsi a un Paese che nella Nato ancora non è, e guidato da un leader – Volodymyr Zelensky – che Trump ha definito «il più grande venditore della Storia» per il modo in cui riesce a strappare impegni di spesa milionari da parte degli Usa ogni volta che vi si reca in visita.

Al di là delle rispettive narrazioni, comunque, tanto Harris quanto Trump considerano nell’interesse degli Stati Uniti porre fine alla guerra in Ucraina quanto prima, consapevoli che il conflitto drena risorse e attenzioni geopolitiche dalla sfida cruciale per l’America nel medio periodo, quella con la Cina. Dopo il cambio al timone, dunque, è verosimile che Casa Bianca e Congresso tenteranno di aprire in ogni caso una nuova fase di alleggerimento dell’impegno finanziario verso l’Ucraina e di sforzi diplomatici se non per risolvere quanto meno per «congelare» il conflitto che incendia l’Est Europa. Sempre che la Russia non tenti o riesca nel frattempo a sfondare in territorio nemico, il che aprirebbe scenari diversi.

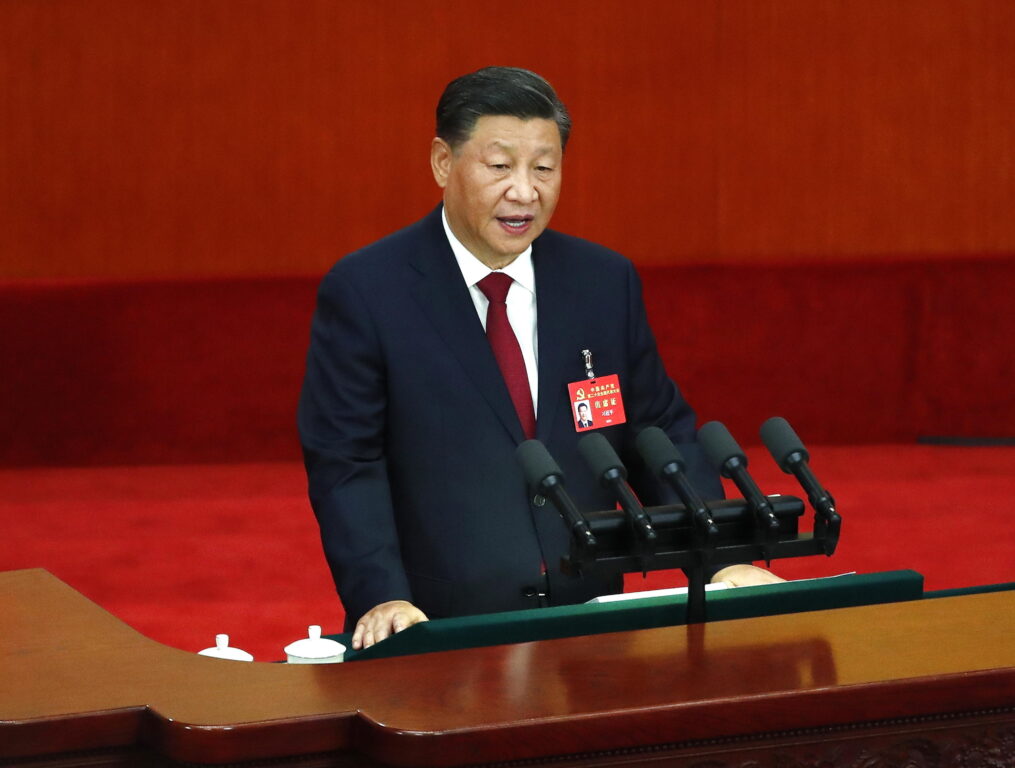

Cina e Taiwan

L’Italia e l’Europa sono abituate a pensare agli Usa come la potenza «oltre Atlantico» che completa il polo della Nato. Dal punto di vista statunitense una visione per lo meno parziale. Da tempo l’America vede le sue priorità strategiche altrove: nella sfida di lungo periodo – economica, politica, tecnologica e militare – con la Cina. «Gli Stati Uniti sono una potenza indo-pacifica», si legge scolpito nel programma elettorale dei Democratici. Donald Trump appare meno interessato ad affermazioni di dottrina, ma condivide l’urgenza di contenere l’ascesa cinese. Anche per questo tre studiosi cinesi hanno scritto di recente su Foreign Affairs che agli occhi di Pechino la vittoria dell’uno o dell’altro candidato cambia ben poco sul piano strategico. Di certo però sulla partita della rivalità economica Trump usa una retorica ben più aggressiva: di recente ha promesso ad esempio di porre dazi «fino al 500%» sulle auto straniere per assicurare sostegno alle industrie americane. Nel programma di Kamala Harris c’è invece la promessa di continuare a «competere vigorosamente con la Cina, ma senza cercare il conflitto». Sì alla protezione delle catene di produzione strategica e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, dunque, ma sì anche a «identificare nuove aree in cui Usa e Cina possono lavorare insieme».

L’elefante nella stanza però si chiama Taiwan. Xi Jinping ha da tempo messo in chiaro di voler vedere l’isola testardamente legata alla sua autonomia riunificata con la “madre patria” entro un ventennio. Con le buone o con le cattive. Nel frattempo la Marina compie regolarmente azioni intimidatorie – anche nelle ultime settimane – mentre l’esercito mette a punto i piani per un blitz militare. Che farebbe in quel caso l’America? Sia sotto Trump che sotto Biden la Casa Bianca ha appoggiato strenuamente Taiwan, pur rifiutando di svelare apertamente come reagirebbe a un’eventuale incursione cinese nell’ambito della politica di «ambiguità strategica». Anche per questo gli osservatori non danno per certo se e come gli Usa interverrebbero per difendere Taiwan se davvero Xi Jinping tentasse l’assalto. Qualsiasi presidente fosse al comando, sarebbe quanto di più vicino alla miccia di una guerra mondiale. Secondo un recente rapporto del Center for International and Strategic Studies però c’è da temere che Trump, a differenza di Kamala Harris, potrebbe tentare così come sul terreno russo-ucraino di risolvere la questione in modo «creativo» negoziando in via diretta con Xi Jinping. Con esiti difficilmente prevedibili.