«Muoio per amore della vita». Suicida l’attivista e giornalista iraniano Kianoosh Sanjari

«La mia vita finirà dopo questo tweet. Ma non dimenticate che noi moriamo per amore della vita, non della morte». Sono quasi le 7.30 di sera, ore locali, quando a Teheran un uomo scrive un messaggio sul social X. Poco prima un altro messaggio: una foto dall’alto di Teheran con una breve didascalia: «Ore 19. Ponte Hafez», che porta il nome del sommo poeta iraniano. Di lì a poco, ai piedi di quello stesso ponte, viene ritrovato il cadavere di Kianoosh Sanjari, giornalista e attivista 42enne. Erano giorni che lottava per il rilascio di quattro prigionieri politici, e che aveva maturato l’estremo gesto di protesta politica: togliersi la vita per la libertà di altri. «Spero che un giorno gli iraniani si sveglino e si liberino di questa schiavitù», sono le sue ultime parole. E poi il richiamo all’inno nazionale: «Payendeh Iran», Iran per sempre.

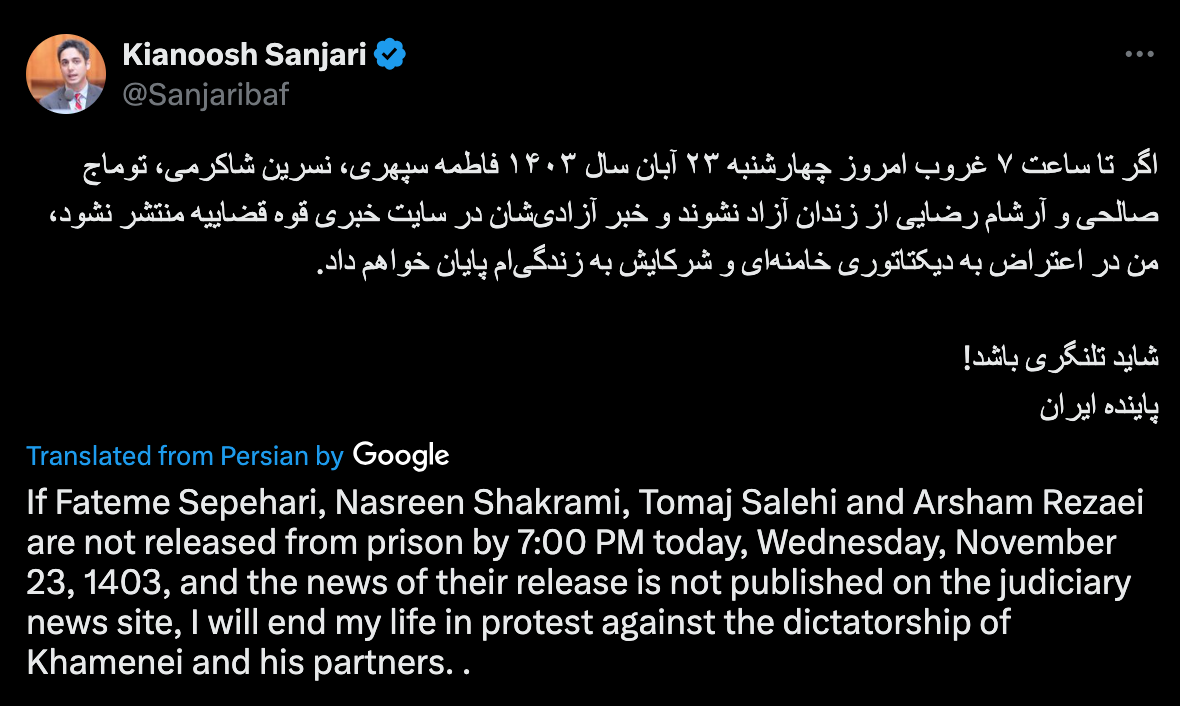

L’ultimatum e la morte

«Se Fateme Sepehari, Nasreen Shakrami, Tomaj Salehi e Arsham Rezaei non saranno rilasciati dal carcere entro le 19 di oggi … metterò fine alla mia vita per protestare contro la dittatura di Ali Khamenei e dei suoi soci». I quattro nomi sono ben noti in Iran e non solo. I quattro attivisti furono arrestati durante l’ondata di proteste che ha seguito la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta lo scorso settembre 2022. Il messaggio di Sanjari risale a martedì 12 novembre, un ultimatum ben chiaro e la promessa di un estremo gesto a cui forse nessuno pensava sarebbe giunto.

Il salto nel vuoto, però, sembra al momento essere stato colto solo dagli altri attivisti anti-ayatollah Ali Khamenei. «Kianoosh Sanjeri non è solo un nome, è un simbolo di anni di dolore, resistenza e lotta per la libertà», è il ricordo su X di Hossein Ronaghi.

Chi era Kianoosh Sanjari

Kianoosh Sanjari ha una lunga storia di dura opposizione al regime degli ayatollah. Tra il 1999 e il 2007 è stato ripetutamente imprigionato per le sue parole di critica. Nel 2007, poi, la decisione di uscire dai confini per sottrarsi alla presa di Teheran con l’aiuto di Amnesty International: prima l’asilo politico in Norvegia, poi a Washington dove ha lavorato per l’emittente di opposizione agli ayatollah Voice of America. Otto anni fa il ritorno in patria, per stare accanto alla madre malata. Non appena tornato, un nuovo arresto. Questa volta la destinazione – la pena è di 11 anni – è il carcere di Evin, quello riservato ai prigionieri politici. Nel 2019 è rilasciato per ragioni di salute personale, ma è trasferito in un ospedale psichiatrico. Qui, come lui stesso ha raccontato ai media, sarebbe stato sottoposto a torture che comprendevano scosse elettriche, iniezioni di sostanze non ben specificate e l’essere incatenato al letto. Una vita vissuta sempre e comunque al grido «payedeh Iran».