Chi è Mohammed Sinwar, il nuovo leader di Hamas che sta ricostruendo l’organizzazione dalle macerie

Quando ad ottobre Israele ha trovato ed eliminato dopo un anno di guerra Yahya Sinwar, capo delle milizie di Hamas, molti pensavano fosse arrivata l’agognata svolta nel conflitto di Gaza. Tre mesi dopo, la realtà sul terreno nella Striscia racconta un’altra storia. A succedere all’architetto del 7 ottobre è stato il fratello minore Mohammed. Sulla cinquantina, meno noto del fratello, il «giovane» Sinwar si è dimostrato in questi mesi un leader almeno altrettanto cocciuto ed efficace nella guida del movimento terroristico, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. È lui, in queste ore, a tenere col fiato sospeso il Medio Oriente e non solo sulla possibile fine della guerra: fonti israeliane fanno sapere che l’accordo per il cessate il fuoco negoziato a Doha è sostanzialmente cosa fatta, manca solo il suo via libera. Ma soprattutto, è lui ad aver guidato la strategia di «ricrescita» di Hamas dalle macerie che ha messo in seria difficoltà sul terreno le truppe israeliane negli ultimi mesi. «Siamo in una situazione in cui la velocità a cui Hamas è in grado di ricostruirsi è maggiore di quella a cui l’Idf la sta sradicando», ammette parlando con la testata Usa l’ex generale israeliano Amir Avivi. Riferimento alla strategia di rigenerazione dalle macerie che il movimento terroristico ha messo in atto sin dall’inizio dell’offensiva israeliana, ma reso particolarmente efficace – a quanto sembra – da quando Sinwar Jr. ha raccolto il testimone dal defunto fratello.

Così Hamas si rigenera

La Striscia è ormai ridotta in macerie, appunto, e il dolore e la rabbia della popolazione palestinese sono l’ovvia benzina della rigenerazione di odio verso il nemico giurato. Su questa base, secondo le fonti arabe e israeliane sentite dal Wsj, entra in gioco Hamas, con una strategia tanto cinica quanto efficace. I suoi militanti più «stagionati» – quelli che sopravvivono via vai ai raid di Israele – vanno in giro a reclutare nuovi combattenti, tipicamente promettendo loro quel che più serve oggi a chi vive nella Striscia: cibo, medicine, altri beni di prima necessità. Spesso le provviste cui attingono derivano dal saccheggio dei dispacci di aiuti umanitari ingresso nella Striscia. Un escamotage particolarmente rodato consiste nell’approcciare giovani palestinesi ai funerali di persone uccise dai raid israeliani o ad altre occasioni di preghiera. E la strategia paga. Dall’inizio della guerra a Gaza fonti sanitarie locali valutano siano morti oltre 46mila palestinesi – stime contestate sia verso l’alto che verso il basso da altri studi. Il bilancio non distingue tra civili e miliziani di Hamas, ma l’esercito israeliano sostiene di aver eliminato in questi 15 mesi di guerra circa 17mila terroristi e di averne arrestati migliaia di altri, su un «esercito» iniziale stimato attorno ai 30mila effettivi. Rivendica inoltre di aver di fatto distrutto la struttura paramilitare del movimento originariamente organizzata in 24 battaglioni. Perdite certamente gravi, cui va aggiunta la decapitazione del partito-milizia, con l’uccisione nei mesi scorsi prima di Ismail Haniyeh a Teheran (31 luglio), poi di Yahya Sinwar a Khan Younis (17 ottobre). Eppure sotto la guida del fratello Mohammed, tramite la strategia sul terreno evocata sopra, Hamas avrebbe rinfoltito i ranghi, formando ed inserendovi solo negli ultimi pochi mesi centinaia, forse migliaia di nuovi combattenti.

Il ciclo della violenza e i dubbi «congeniti» sulla guerra

Ecco perché il generale Avivi sospetta che Hamas stia ricostruendosi più rapidamente di quanto Israele riesca a sradicarlo. Ed ecco spiegato in buona parte perché Israele continua a dover rispedire ciclicamente il suo esercito in porzioni della Striscia che aveva già ritenuto «bonificate» nei mesi scorsi, soprattutto nel nord di Gaza. Un ciclo di violenza potenzialmente senza fine che, oltre a rendere la vita per i civili delle zone colpite un inferno e a mettere in continuo pericolo gli eventuali ostaggi nei paraggi, finisce per rendere «esauste» le stesse truppe israeliane, nota il Wsj sulla base dei colloqui condotti. Era il cortocircuito verso il quale puntavano il dito allarmati non solo gli Stati Uniti, ma pure pezzi rilevanti dell’establishment politico e di difesa israeliano sin dall’inizio della guerra. «Hamas è un’organizzazione che riflette delle radicate attitudini sociali, basata su delle idee. È molto difficile sradicare un’organizzazione di questo genere», ammoniva per tutti dieci giorni dopo il 7 ottobre su Open l’analista israeliano Nimrod Goren. Suggerendo che anche negli apparati di sicurezza dello Stato ebraico ci fosse piena consapevolezza di questo limite «congenito» all’operazione di terra concepita da Benjamin Netanyahu.

La caccia al «giovane» Sinwar e l’assenza di un piano per il dopoguerra

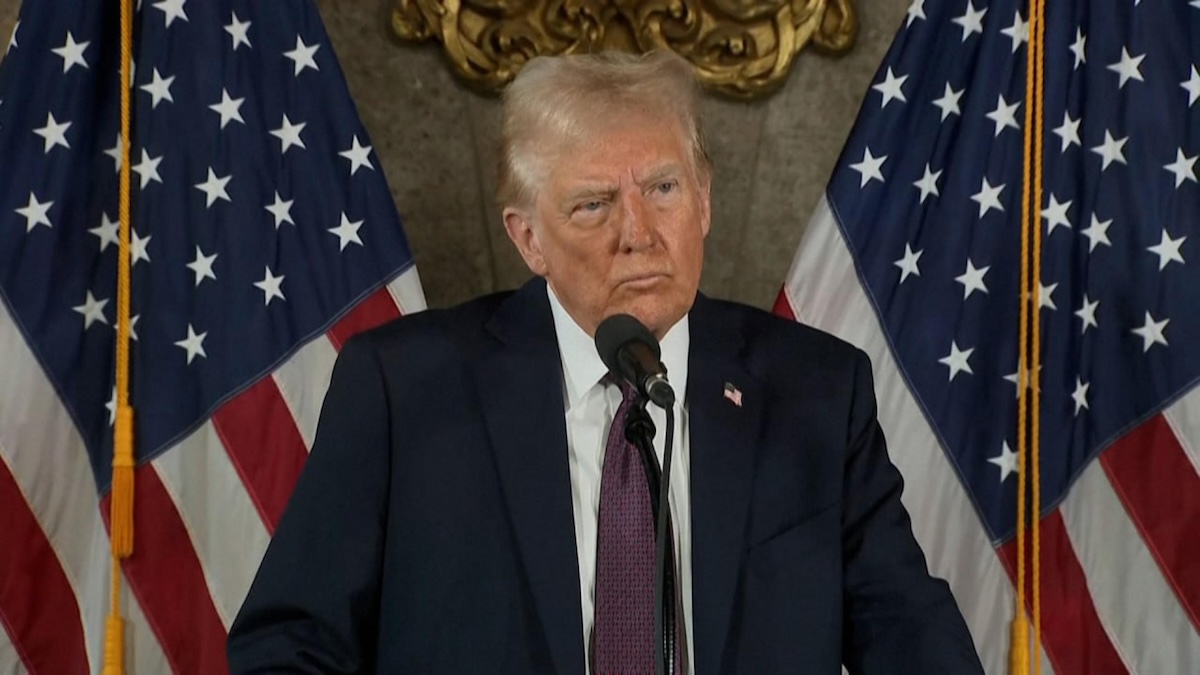

È anche per questo dunque se la guerra si è trascinata tanto a lungo, sulla pelle dei civili palestinesi oltre che degli stessi soldati. «Stiamo lavorando alacremente per trovarlo», dicono ora fonti militari israeliane di Mohammed Sinwar. Ma morto un leader se ne fa un altro, e morto un miliziano – con ogni evidenza – pure. È la ragione per cui gli Stati Uniti hanno chiesto sin dal primo giorno della guerra a Netanyahu un piano chiaro per il dopo: senza un’idea e un investimento politico, era e resta la convinzione, la guerra proseguirà ad oltranza e, cosa ancor più grave, non centrerà l’obiettivo di rendere realmente Israele più sicuro. Solo un piano credibile e concertato con altri attori della regione per la gestione della Striscia dopo la fine della guerra potrebbe potenzialmente cambiare lo scenario. Trump avrà la forza e l’interesse di spiegarlo a Netanyahu meglio di quanto abbia fatto a vuoto per mesi Biden? O gli lascerà invece carta bianca su Gaza? La risposta, quella ufficiale, comincerà ad arrivare tra una settimana esatta.