Milano, la rettrice della Statale Marina Brambilla: «Boom delle università telematiche? Colpa delle tradizionali che non si adeguano» – L’intervista

Le università pubbliche si muovono su un equilibrio delicato: da una parte, la sfida di ampliare sempre di più l’accesso allo studio; dall’altra, l’urgenza di mantenere bilanci sostenibili. All’Università Statale di Milano, quasi la metà degli iscritti rientra oggi nella no tax area, la misura che da un anno esonera dal pagamento delle tasse chi ha un reddito Isee fino a 30mila euro. Un traguardo che ha visto in prima linea la rettrice Marina Brambilla, che di diritto allo studio e politiche universitarie si occupa da anni. Brambilla è una figura di rottura: nell’aprile del 2024 è diventata la prima donna a guidare la Statale in cento anni di storia. Professoressa di linguistica tedesca, ha attraversato quasi tutti i ruoli accademici prima di arrivare al vertice: ricercatrice, docente associata, ordinaria, poi prorettrice con delega agli studenti e ai servizi didattici. In questi anni, ha plasmato alcune delle politiche più incisive dell’ateneo, dal potenziamento delle borse di studio all’innovazione nella didattica, fino a guidare l’Osservatorio per il Diritto allo Studio. Oggi, da rettrice le sfide si fanno ancora più complesse: i bilanci degli atenei scricchiolano, le università telematiche attraggono gli studenti che quelle tradizionali tendono a a perdere e il precariato accademico resta una ferita aperta.

Un anno fa, il suo Ateneo ha alzato da 22mila a 30mila euro la soglia di Isee in cui non si pagano le tasse universitarie. Ad oggi, quanti studenti e studentesse stanno beneficiando di questa misura?

«Quasi la metà degli studenti non paga le tasse. Per questo anno accademico, gli studenti che rientrano nella no tax area sono circa 27mila. Un numero molto importante se si considera che abbiamo in tutto circa 64mila studenti».

Questo ampliamento della No tax area ha portato un aumento degli iscritti?

«Sì, abbiamo registrato un aumento del numero di immatricolazioni, con circa mille immatricolati in più. Va precisato, però, che non è tutto direttamente riconducibile alla misura della no tax area. È difficile stabilire esattamente quanto di questo aumento sia dovuto a questa misura. Mi spiego meglio: in molti corsi di laurea abbiamo un numero programmato, specialmente nell’area scientifica, dove il numero di studenti è legato alla disponibilità di laboratori. In quei casi, non possiamo avere un numero maggiore di iscritti. Inoltre, siamo cresciuti molto come offerta di corsi di laurea e abbiamo lavorato capillarmente sull’orientamento nelle scuole. L’aumento degli iscritti è quindi frutto di una serie di misure: da un lato, l’inclusione economica con la no tax area, ma anche il potenziamento dell’offerta didattica, dei posti letto e dei servizi. Quindi, credo che l’aumento sia il risultato di un insieme di fattori».

Molti atenei, tra cui la stessa Statale, all’inizio dell’anno accademico hanno lamentato difficoltà economiche. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha più volte replicato parlando di «investimenti record» negli ultimi anni. Come si spiega questa apparente contraddizione?

«Sono vere entrambe le cose. Da un lato, è vero che gli investimenti sono cresciuti: il fondo di finanziamento ordinario per il 2025 è salito a 9,2 miliardi di euro. Resta un tema di sottofinanziamento della ricerca e le difficoltà economiche degli atenei derivano anche dall’esigenza di rispondere alle richieste del Pnrr: abbiamo aumentato il reclutamento di giovani ricercatori e ampliato il numero di docenti per migliorare il rapporto studenti-docenti, che in Italia è problematico. Questa era proprio una delle misure inserite nel Pnrr quando la ministra dell’Università era ancora Maria Cristina Messa. Noi atenei abbiamo risposto a queste sfide, ma provocando un aumento della spesa per il personale. Pertanto, le richieste economiche degli atenei sono da inserire in un contesto di sviluppo che non è dovuto a una malagestione dei rettori, ma ad aver risposto a un obiettivo nazionale. Anche i fondi Pnrr per le residenze universitarie sono stati importanti e siamo grati dei finanziamento, ma sono andati di pari passo con l’aumento dei costi di costruzione nei cantieri. Pertanto, è vero che i fondi sono cresciuti, ma le università oggi fanno molto di più rispetto al passato e questo richiede un investimento costante per mantenere questi standard».

Nell’ambito delle difficoltà economiche degli atenei, hanno fatto discutere gli aumenti salariali richiesti dai rettori. Ritiene che questo tipo di richiesta sia giustificata, dato il ruolo e le responsabilità, o la considera inopportuna?

«Io non ho presentato questa richiesta, quindi non sono tra i 30 atenei che hanno chiesto un adeguamento dello stipendio. Tuttavia, bisogna contestualizzare la questione. Queste richieste derivano dall’applicazione del decreto del 143 del 2022, emanato dall’allora governo Draghi, che stabilisce fasce retributive per i vertici delle pubbliche amministrazioni in base alla dimensione degli enti. La Statale, ad esempio, ha un’indennità per la rettrice molto inferiore al minimo stabilito dal decreto. Queste richieste sono nate per adeguarsi a una normativa.

Quanto alla questione politica, se sia opportuno o meno in una fase di difficoltà per gli atenei, non credo che 20mila euro in più o in meno per l’indennità di un rettore possano incidere significativamente sul bilancio di un grande ateneo. Il tema è come si interpreta il ruolo del rettore. Siamo i responsabili legali dell’ente, io sono datore di lavoro di 4.500 persone, oltre che rettrice di 64mila studenti. E porto la responsabilità della gestione dell’intero bilancio. Poi è chiaro che possiamo anche non considerarla un’urgenza e per questo io non l’ho messa tra le cose da fare nei miei primi mesi, ma va raccontato per quello che è, altrimenti sembrano richieste incomprensibili».

La ministra Bernini ha annunciato un finanziamento di 8,5 milioni di euro per l’attivazione di sportelli antiviolenza nelle università. Crede sia solo un provvedimento simbolico o un passo adeguato nella lotta alla violenza di genere negli atenei?

«È un passo utile e opportuno. Nel nostro ateneo, abbiamo attivato uno sportello già lo scorso anno, dopo un lungo lavoro nato in collaborazione con le rappresentanze studentesche. Prima di diventare rettrice, ero prorettrice per il diritto allo studio, e tra le richieste degli studenti c’era proprio quella di analizzare il fenomeno della violenza di genere e di attivare un servizio di supporto. Abbiamo avviato il progetto in collaborazione con la clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, creando uno sportello che lavora in rete con le strutture ospedaliere e fornisce supporto su stalking, molestie e violenza. A seconda dei casi, lo sportello offre consulenza psicologica, legale o un rimando alle strutture sanitarie. Ovviamente si può fare ancora di più, ma ritengo che sia importante che gli atenei abbiano questo tipo di servizio e che il ministero lo supporti con finanziamenti dedicati».

La riforma Bernini sui contratti di ricerca ha suscitato diverse critiche, soprattutto da parte di ricercatori e personale precario. Secondo lei, le modifiche previste riusciranno davvero a ridurre il precariato accademico, come affermato dal Ministero, o rischiano, come temuto da alcuni, di peggiorare la situazione?

«È sicuramente importante per la ricerca in Italia avere delle figure efficaci di preruolo (dottorandi e ricercatori a contratto, che precedono l’ingresso in ruoli stabili nell’università, ndr). Lo scorso febbraio, siamo partiti con il contratto di ricerca. Questi contratti sono stati finanziati con 37,5 milioni di euro e tutti gli Atenei hanno presentato le loro proposte, compresi noi. È appena uscito il decreto che assegna le posizioni ai vari Atenei. Questo, secondo me, rappresenta un primo passo per sbloccare il contratto di ricerca. È bene, però, continuare la discussione sulle altre figure di preruolo. Il contratto di ricerca ha il vantaggio di offrire tutele contrattuali e di essere un contratto vero e proprio, ma presenta anche rigidità su alcuni aspetti: per esempio, non si può attivare per determinati bandi europei o per alcune figure di ricerca. Al contempo, è importante raccogliere i timori dei giovani che temono un accumulo eccessivo di figure di preruolo e troppi anni di precariato. Questi percorsi devono essere limitati a un numero sostenibile di anni, permettendo a chi lavora bene di ottenere una posizione più stabile. Quindi, partire con i contratti è stato positivo, ma servono ancora altre figure, possibilmente assimilabili a quelle europee».

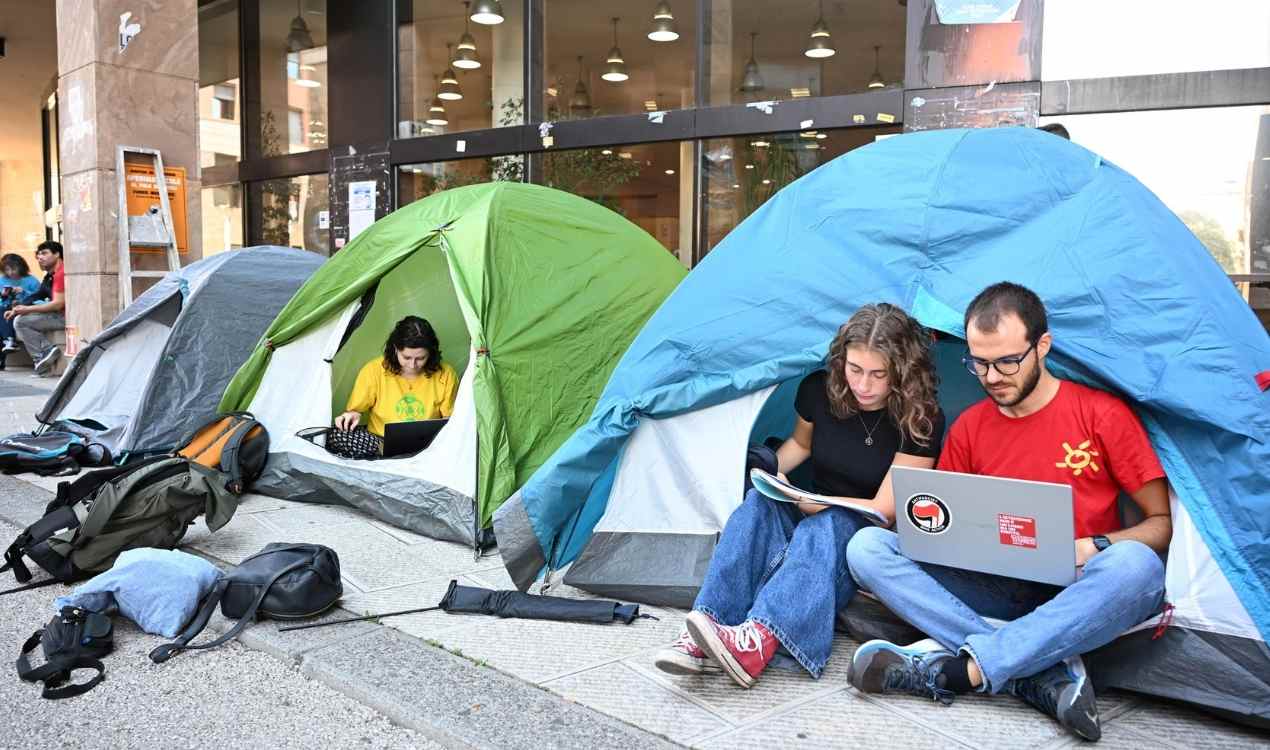

Gli atenei telematici hanno registrato un’impennata di iscritti, scatenando non poche polemiche. Questo fenomeno rappresenta una minaccia per le università tradizionali?

«A livello nazionale, il numero di iscritti alle università telematiche è cresciuto molto e coincide un po’ con quelli che a livello nazionale gli atenei tradizionali hanno perso. Il numero complessivo di iscritti all’università, però, non è aumentato. Per quanto riguarda il nostro ateneo, al momento, non abbiamo subito un calo significativo. Il nostro obiettivo non è necessariamente crescere di numero, anche perché siamo già vicini alla saturazione in termini di spazi e rapporto docenti-studenti. Quello che mi interessa come rettrice, però, è avviare una riflessione sul perché molti studenti scelgono le telematiche. Se cercano un percorso più semplice, non possiamo essere noi a dare una risposta. Ma molti si iscrivono alle telematiche per difficoltà di conciliazione tra studio e vita personale o lavorativa. A questo bisogno dobbiamo dare una risposta».

Come?

«Pur mantenendo l’insegnamento in presenza come cuore dell’Ateneo, attiveremo anche percorsi online. Durante il Covid abbiamo imparato a utilizzare nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative. L’idea non è trasmettere a distanza le lezioni in presenza, ma creare percorsi online pensati ad hoc, con tutor dedicati e materiali studiati per la didattica a distanza. Un esempio già attivo è il corso di Sicurezza delle reti informatiche, completamente online».

Questi nuovi corsi online che prevedete di attivare saranno percorsi di laurea nuovi o saranno adattamenti di corsi già esistenti in forma online?

«Corsi di laurea nuovi. Gli atenei non telematici possono attivare percorsi esclusivamente online solo se hanno la stessa classe di laurea già attiva in presenza. Per esempio, abbiamo Informatica in presenza e abbiamo attivato Sicurezza delle reti informatiche come corso interamente online. Funziona bene, perché è stato progettato appositamente per la modalità a distanza. Lo stesso approccio vorremmo applicarlo ad altre aree, come economia e politica, con corsi dedicati e una didattica studiata per il formato online».

Per la prima volta, Milano ha una presenza significativa di rettrici alla guida degli Atenei. Quale valore ha questo cambiamento e che impatto pensa possa avere sul mondo accademico e sulla società?

«È vero, Milano è un caso particolare: abbiamo cinque rettrici nei principali Atenei, e in Lombardia siamo sette su quattordici. Questo dimostra che, quando le donne hanno le stesse opportunità e un contesto sociale che supporta il lavoro femminile, riescono a competere e a ottenere ruoli di leadership. Le università sono organizzazioni complesse, con un impatto fondamentale sulla formazione, la ricerca e la società. Il fatto che oggi molte donne guidino questi istituti è un segnale positivo: se si lavora per garantire pari opportunità, le donne dimostrano di poter contribuire in modo significativo alla società».